2023年3月24日,胡慶學(xué)手捧笙站在智化寺大殿內(nèi),他身上的服裝是根據(jù)明代古畫《出警入蹕圖》中的畫面細(xì)節(jié)復(fù)制的演出服。新京報記者 趙亢 攝

北京文化守護(hù)人胡慶學(xué),智化寺京音樂第27代傳承人,1991年,他和河北省固安縣屈家營村的幾位同鄉(xiāng)少年拜智化寺的藝僧們學(xué)藝,成為智化寺京音樂從明朝正統(tǒng)年間開始對外傳播以來的第一批俗家弟子。至今,胡慶學(xué)已在智化寺傳承古樂近30年。做為國家級非遺傳承人,胡慶學(xué)除了承擔(dān)起智化寺京音樂的日常演出及對外交流工作,還對失傳樂譜進(jìn)行修復(fù)。

8月22日午后,北京朝陽門和建國門之間,繁華商務(wù)區(qū)中藏著一座紅墻黑瓦的寺院,不時傳出悠揚(yáng)的古樂聲。

智化寺的正殿智化殿內(nèi),六位身著黃色明制服飾的樂師被觀眾們圍坐于其中,管、笙、云鑼、鼓、笛聲交織,綿延了近600年的樂曲在寺廟中奏響。

公開資料顯示,明英宗時期,權(quán)傾朝野的太監(jiān)王振修建家廟,并憑借執(zhí)掌明宮司禮監(jiān)的權(quán)力,將部分宮廷音樂引入智化寺,用于寺院佛事和祭祀活動,智化寺音樂由此而生。后在發(fā)展中受到佛教、宮廷、民間音樂等各種音樂影響,并代代相傳。目前,智化寺京音樂已經(jīng)傳到了第27代,并入選了國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

傳統(tǒng)藝術(shù)正通過新的傳播方式被銘記著。從前,智化寺京音樂靠工尺譜及師父的口傳心授。而現(xiàn)在,智化寺開放的每一天,第27代傳承人胡慶學(xué)和他的同伴們都會在智化殿中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播,無數(shù)人通過手機(jī)屏幕聆聽京音樂的旋律。

在智化寺待了近30年的胡慶學(xué),仍然鉆研著他手里的樂器和未被破解的樂譜,他也在思考著下一代傳承人的問題,胡慶學(xué)希望,能夠有更多接受過學(xué)院音樂教育的后輩前來學(xué)藝交流。但如何能吸引年輕人,并讓他們留下來,從來都沒有那么容易。

2023年3月29日下午3時,智化寺京音樂表演正在進(jìn)行,現(xiàn)場觀眾認(rèn)真傾聽,將表演現(xiàn)場團(tuán)團(tuán)圍住。新京報記者 趙亢 攝

中國古代音樂的“活化石”

除去對外交流演出和每周一的閉館日,每天上午10點、下午3點,胡慶學(xué)和同伴們都會準(zhǔn)時出現(xiàn)在智化殿的佛像前,面向公眾進(jìn)行公益性演出。

一段由慢漸快的鼓點為引,鼓聲一落,音樂即起,這是幾百年來形成的規(guī)矩和默契。一套《金五山》傾瀉而出。

49歲的胡慶學(xué)持一只管子坐于正中,坐在他兩側(cè)的,是持笙、笛子、云鑼和堂鼓的演奏者。

每次演出正式開始之前,胡慶學(xué)就會被觀眾和手機(jī)攝像頭團(tuán)團(tuán)圍住。面對大多數(shù)頭一次來到智化寺的游客,他逐個介紹每個樂器,以及智化寺和京音樂的歷史。

每介紹一句,相應(yīng)的樂器便會發(fā)聲以令人識別,音樂和建筑都穿越了近六百年,來到游客面前。

從現(xiàn)有資料看,大部分學(xué)者認(rèn)為京音樂與唐宋古樂有關(guān)。它在曲目、樂器、宮調(diào)、演奏方法等許多方面保存了宋、明舊制,傳統(tǒng)曲目有《喜秋風(fēng)》《拿天鵝》《清江引》《梅花引》《小華嚴(yán)》《醉翁子》等。清道光、咸豐年間,智化寺音樂逐漸傳播到北京周邊地區(qū)的天仙庵、水月庵、成壽寺、關(guān)帝廟等十余座寺院,從而成為北方佛曲的代表,被時人冠以“京音樂”。

胡慶學(xué)說,智化寺京音樂有明確紀(jì)年的工尺譜本,有特色的樂器、曲牌和詞牌,有按代傳承的演奏藝僧。它在傳承方面具有很高的要求,不隨意增刪變易,注重保護(hù)繼承,與西安城隍廟鼓樂、開封大相國寺音樂、五臺山青黃廟音樂及福建南音齊稱為中國“五大古樂”,是我國現(xiàn)存最古老的音樂之一,被譽(yù)為中國古代音樂的“活化石”。

據(jù)智化寺京音樂項目負(fù)責(zé)人王婭蕊介紹,在簡譜與五線譜通用的今天,智化寺京音樂還在使用工尺譜這種古老的記譜方式。工尺譜源自中國唐朝時期,是我國獨有的記譜方式,其因用“上、尺、工、凡”等十個漢字記錄音高而得名。相比五線譜,工尺譜更抽象。

胡慶學(xué)表示,這種樂譜隨著音樂的發(fā)展與不同地區(qū)、不同樂種的具體運(yùn)用,在音高、節(jié)奏、調(diào)名等符號的記寫方法上也有所改變。現(xiàn)在智化寺音樂的記譜,采用的是混合式工尺譜,有的與唐代半字譜相同,有的則與宋代俗字譜相同。

智化寺京音樂在當(dāng)代被看見,離不開學(xué)院派音樂家們的再發(fā)掘。1952年冬,著名音樂家査阜西推開了智化寺的大門,持著樂器而窮困潦倒的藝僧以無與倫比的精湛技藝,演奏著已在胡同中回旋了五百多年的古樂。之后,另一位著名音樂家楊蔭瀏被査阜西領(lǐng)來。

1953年,楊蔭瀏與査阜西安排智化寺京音樂在“燕樂晚會”上表演,這場晚會由老舍主持,觀眾包括了丁西林、吳晗、趙樹理和梅蘭芳等150多位文藝界名流,智化寺京音樂一舉成名,成為當(dāng)時文化界的焦點。

如今的智化寺已經(jīng)成了一座博物館。2006年,智化寺京音樂被文化部列為第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項目。

2023年3月24日,表演開場前,京音樂演奏者已經(jīng)在辦公室候場。新京報記者 趙亢 攝

第27代傳承人

講起與智化寺京音樂的過往,胡慶學(xué)侃侃而談。

和胡慶學(xué)一起的演奏者,多是胡慶學(xué)的同鄉(xiāng)——河北省固安縣屈家營村人,從1991年來到北京拜師學(xué)藝,至今已過了30多年。

彼時還是十七八歲少年人的胡慶學(xué),和同伴們跟著村里的民間樂隊學(xué)習(xí)冀中笙管樂。1991年,在北京市勞動人民文化宮舉辦的北京市第一屆文物節(jié)上,這幾位少年被智化寺的老藝僧們發(fā)掘。藝僧們發(fā)現(xiàn),屈家營音樂與智化寺京音樂有許多相似之處。

當(dāng)時,老一輩傳承人張本興和同代的老藝僧們退休在家,智化寺也已不再承擔(dān)宗教場所的功能,京音樂傳承后繼無人。在智化寺文物保管所的推動下,老藝僧們被請回來,組織排練及外出演出。

1991年12月4日,智化寺成立了智化寺京音樂首批見習(xí)考察班,迎來了京音樂的第27代傳承人,這也是智化寺京音樂傳襲五百多年來從社會上招收的第一批俗家弟子。

胡慶學(xué)拜第26代藝僧本興、福廣和慧明等人為師,正式開啟智化寺京音樂學(xué)習(xí)之路。

胡慶學(xué)還記得,在智化寺學(xué)藝期間,他和師兄弟們一起,按照傳統(tǒng)方法,先學(xué)唱工尺譜,后學(xué)樂器。最初的學(xué)藝非常清苦,每天清晨由本興師父帶領(lǐng)去日壇公園練習(xí),4年內(nèi)基本掌握了師父傳授的40多首樂曲。“演奏時,即使雙手凍僵,也要保持靈活自然。對于演奏姿勢師父也有嚴(yán)格要求。有‘齊眉鐺子’‘護(hù)心鈸子’的說法,齊眉鐺子即鐺子的橫桿要與眉毛對齊;護(hù)心鈸子即把鈸放在心口處……”

管樂器在樂器中屬于較難掌握的一類,胡慶學(xué)說,過去,智化寺的藝僧們有一套比較嚴(yán)格的訓(xùn)練方法,“無論管、笙或笛,吹奏時師父要求姿態(tài)端正,勒緊褲腰帶,用丹田之氣;口風(fēng)要正,不可噘嘴,不可鼓腮;抬起手指時不可抬太高,沒有用到的手指一律收起來,以盡量看不出手指動作為好。”

初學(xué)者在接觸京音樂時,一個很大的難點是“啊口”。由于工尺譜只記錄樂曲的大概框架,其中的靈魂部分“啊口”需要采取師徒相授的方式來掌握其中的精髓。胡慶學(xué)說,初學(xué)者想要唱好“啊口”,把握好其中的韻味,往往需要在智化寺中浸淫數(shù)年,“如果將來沒人會唱工尺譜,只是用簡譜去記,翻譯過來之后就是簡單的譜子,中間的部分根本就不知道。加上這些‘啊口兒’之后會豐富樂曲,更加韻真情滿,這個‘啊口兒’如果師父不告訴你,在紙面上沒有體現(xiàn),你是不知道的。”

2023年3月24日,胡慶學(xué)正在為中央音樂學(xué)院的學(xué)生講解古曲譜的演奏特點。新京報記者 趙亢 攝

艱難的傳承

傍晚,智化寺內(nèi)游人四散,胡慶學(xué)在寂靜的東廂房內(nèi)撥通了牛文龍的電話。

這是師徒兩人的常規(guī)聯(lián)絡(luò)。大約十年之前,胡慶學(xué)還會不時在京郊接一些白事的演出,兩人在其中一次的演出時相遇。牛文龍為胡慶學(xué)高超的演出技藝折服,之后便住到了智化寺中,跟隨胡慶學(xué)學(xué)藝。

那時,牛文龍是中國音樂學(xué)院嗩吶專業(yè)的學(xué)生。在智化寺中,他跟隨胡慶學(xué)習(xí)得了所有曲目的唱法,但兩年后,他大學(xué)畢業(yè),選擇了離開。

牛文龍不是胡慶學(xué)這些年遇到的唯一一個學(xué)生,總有人被藝術(shù)吸引拜入師門,但過不了多久,又因現(xiàn)實的考量而進(jìn)入了別的行當(dāng)。

據(jù)王婭蕊介紹,傳承京音樂的主要經(jīng)費(fèi)來源就是北京市文物局的撥款,每年市文物局給智化寺京音樂的專項撥款是20萬元,而這些撥款僅夠6個人的工資和日常生活費(fèi)用,“想再招學(xué)員或擴(kuò)充樂隊,財力存在困難。京音樂不是主流音樂,不能創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,雖然偶爾會參加一些演出,但大多是義演。就連在寺內(nèi)設(shè)立的演出專區(qū),也是在正常開館的情況下免費(fèi)演出的。”

胡慶學(xué)的工資,已經(jīng)從當(dāng)初每個月90元漲到現(xiàn)在的四五千元。但他明白,這樣的待遇對年輕人來說,實在微薄,“也真的希望有受過專業(yè)音樂教育的年輕人來做這個,這是需要非常熱愛、愿意把畢生精力都投入其中的。但我們也理解別人生存的需求,如果能提高待遇,或許還有更多人愿意過來。”

牛文龍隱隱也受到感召。離開智化寺已經(jīng)將近十年,他成為一家藝術(shù)公司的副總。但他告訴胡慶學(xué),如果真的到了需要回到智化寺接班的時候,他愿意隨時回來。

已故的第26代藝僧本興師父曾對京音樂評價道:“難學(xué)、易忘、少人知”。胡慶學(xué)說,隨著社會的變化,智化寺京音樂原來的兩大功能:禮佛和喪葬現(xiàn)在都已喪失。曾經(jīng)胡慶學(xué)帶著自己的一身技藝“上過白事”,現(xiàn)在智化寺京音樂主要作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目進(jìn)行展演,基本上不進(jìn)行營利性演出。

中國藝術(shù)研究院音樂研究所所長李宏鋒同胡慶學(xué)相識十余年,在他看來,智化寺京音樂的傳承面臨兩大方面的難題,“一方面是整個大環(huán)境,所有的傳統(tǒng)音樂都在受現(xiàn)代流行音樂的沖擊;另一方面,是傳承隊伍穩(wěn)定性的問題。”

“現(xiàn)在在智化寺演奏的老一批傳承人的收入都不足以養(yǎng)家糊口,他們的家人甚至都在河北老家,只能每周一閉館日回去見一面,我們不可能用這樣的待遇找到音樂學(xué)院的畢業(yè)生來做傳承工作”,李宏鋒說。

胡慶學(xué)從十七八歲接觸到智化寺京音樂,到現(xiàn)在已經(jīng)過去了三十多年,“我雖然成了國家級非遺傳承人,但是智化寺京音樂的藝術(shù)價值,可能我一輩子都研究不完。”胡慶學(xué)感到壓力很大,他已經(jīng)將未來十年的工作都安排好,生怕斷在自己手上。

日常的傳播工作也在進(jìn)行著。時常有音樂學(xué)院的學(xué)生前來,向胡慶學(xué)請教古樂,蘇秋如是中國音樂學(xué)院音樂系的博士生,從讀研開始,她便每周一次前往智化寺,跟著胡慶學(xué),她學(xué)會了唱工尺譜和吹管子。還有來自外地的音樂老師們,他們了解了智化寺京音樂,讓“活化石”變成種子,飄散到這片土地的各處去。

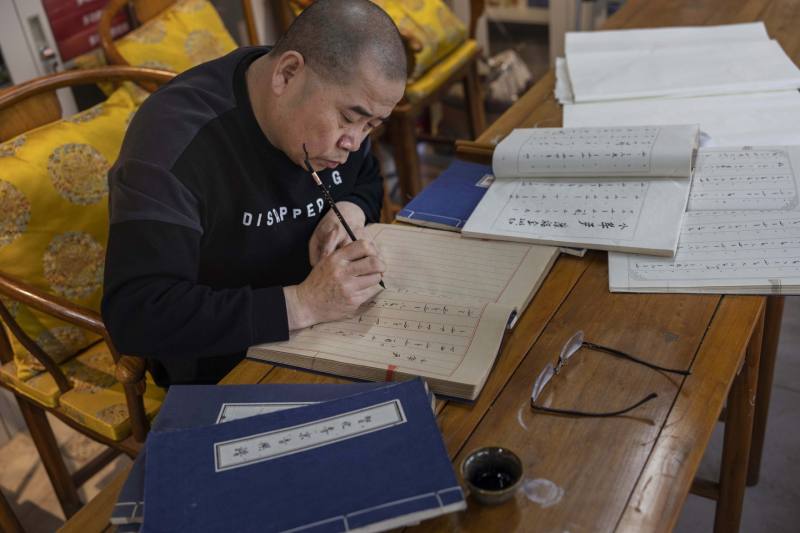

2023年3月29日,胡慶學(xué)正在整理抄寫古曲譜。新京報記者 趙亢 攝

“研音”不止

智化寺京音樂能夠得以繼續(xù)傳承離不開多方面的努力。

在智化寺學(xué)藝幾年后,1996年,因單位長期無法支付生活費(fèi),6名傳承人面臨經(jīng)濟(jì)壓力,要求返鄉(xiāng)謀生。自此,寺內(nèi)傳承、排練活動一度暫停。

離開智化寺后,胡慶學(xué)轉(zhuǎn)行做了貨車司機(jī)。2000年左右,他的月收入就能達(dá)到上萬元。

2003年,北京市政協(xié)委員宋大川在北京市政協(xié)會議上呼吁搶救瀕臨滅絕的文化遺產(chǎn)智化寺京音樂。次年,“智化寺京音樂傳承與保護(hù)工作”專項經(jīng)費(fèi)獲批,6位傳承人被邀請回來,錄制一份“智化寺京音樂”的CD作為資料留存。

在當(dāng)時,胡慶學(xué)是猶豫的,“自己平時也不吹,八年都沒吹過”。但最終在生活和藝術(shù)的多方取舍之下,胡慶學(xué)和同伴們回到了智化寺,錄完了音,“我當(dāng)時冥冥之中有個感覺,自己是要一輩子都做這個的。”

2006年,智化寺京音樂被評為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn),第26代傳承人張本興成為代表性傳承人。2008年,再次申報代表性傳承人時,智化寺京音樂項目負(fù)責(zé)人王婭蕊對第27代傳承人們組織了一場技術(shù)考核。經(jīng)過筆試和由音樂學(xué)院專家組織的技術(shù)考試,胡慶學(xué)成為智化寺京音樂的代表性傳承人。

為使智化寺京音樂能夠得到更好的傳承,胡慶學(xué)、王婭蕊等進(jìn)行了細(xì)致又具有專業(yè)化的思索。

過去,藝僧的管和笛是由藝僧親手制作的,第25代藝僧續(xù)增是用的同一根管配大小哨吹奏。現(xiàn)在,制作的手藝傳到了胡慶學(xué)這里。為了提高音準(zhǔn),他為大小哨各自制作一種專用的管,兩種管筒音相同,但管長和孔距不同。大哨管全長19.9米厘米,小哨管全長18.4厘米。

王婭蕊和胡慶學(xué)還就使用何種笙而做了大量工作。20世紀(jì)50年代,楊蔭瀏寫下了《智化寺京音樂》,其中寫道:智化寺京音樂第25代、26代藝僧使用的仍是十七簧的木斗笙,并帶有長吹嘴,在外形上延續(xù)了唐代舊制,與現(xiàn)代笙有明顯區(qū)別。

但受外界影響,有一段時間,智化寺京音樂在演奏中用上了擴(kuò)音笙,后來,為了使音樂更加貼近傳統(tǒng),在王婭蕊和胡慶學(xué)的堅持下,又重新用起了楊蔭瀏論文中所記載的木斗笙。

2023年3月29日,胡慶學(xué)在修理“管子”哨片。對他來說,樂器修理是家常便飯,新京報記者 趙亢 攝

胡慶學(xué)和同伴們還試圖將一些失傳的曲目復(fù)原。由于工尺譜不能完全表現(xiàn)曲目的唱作方式,在世代傳承的過程中,智化寺京音樂留存曲譜記載曲牌200余首,但是目前能夠演奏的曲目僅有40首左右。

復(fù)原曲目的工作不易,牛文龍曾跟在胡慶學(xué)身邊學(xué)了幾年京音樂。據(jù)他介紹,想要復(fù)原曲目,需要做如大海撈針般的采風(fēng)工作。在采風(fēng)中,還需要非同凡響的運(yùn)氣,才能聽到一曲與智化寺京音樂曲牌相似的唱法。而采集到相似的曲目都只是最開頭的一步,“之后還需要進(jìn)行專業(yè)的溯源工作,這個曲子和智化寺京音樂有什么樣的淵源,是從智化寺流出去的嗎?”

“很多曲牌名稱與唐、宋、金、元等時期的詞牌、曲牌有明顯的淵源關(guān)系。其中約10首是曾經(jīng)失傳的曲牌,是由我們第27代傳承人這些年復(fù)原的。”胡慶學(xué)說。

李宏鋒也多次同胡慶學(xué)一起商量過失傳曲目的復(fù)原問題,在他看來,從舊有的曲目中總結(jié)規(guī)律,把規(guī)律應(yīng)用到失傳的曲目中,再結(jié)合傳承人的經(jīng)驗和學(xué)界的意見,或許也能成為復(fù)原曲目的一個辦法。

夜晚來臨,明月照著古寺,閉館后的智化寺靜謐無聲。胡慶學(xué)獨自一人在東廂房的辦公室里擺弄著管子,他和他的伙伴們還要在傳承京音樂的路上繼續(xù)艱難地走下去。

參考資料:《智化寺京音樂》(王婭蕊 王輝)

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環(huán)球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權(quán)所有:環(huán)球人物網(wǎng)