8月17日,何秋菊正在做漆畫碎片的回貼固定工作。新京報記者 王遠征攝

北京文化守護人何秋菊,西北大學文物保護學專業畢業,歷史學博士,現為首都博物館研究館員,主要從事文物保護科技研究,主要研究領域為有機質類、色彩類文物分析與保護。2017年,何秋菊及其團隊開始修復石景山區五里坨出土的明代嘉靖三十八年(公元1559年)內官監太監趙諒的棺槨,通過為文物建造“ICU”病房,除蟲害、“打點滴”,脫落漆畫回貼等一系列修復手段,努力攻克北方出土的漆木器難以修復的難題。

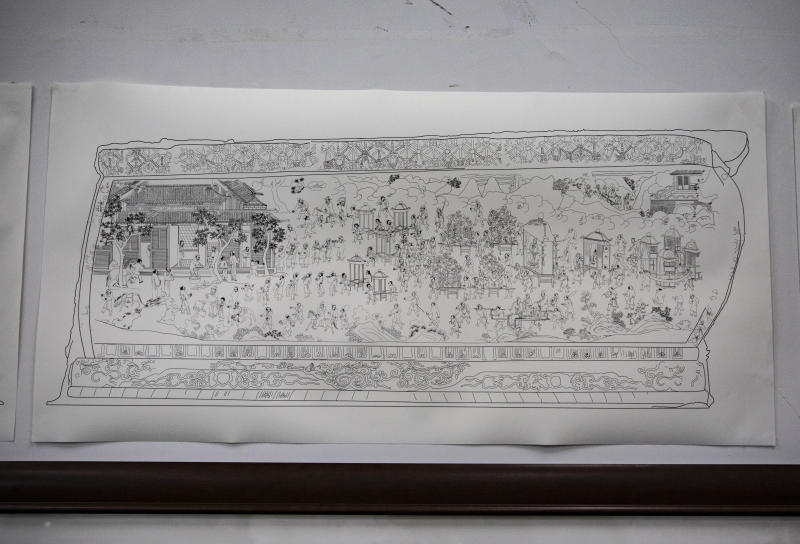

一間專門為一尊棺槨創建的“ICU病房”,安靜,空氣中飄散著藥水的味道。“醫生”何秋菊正在修復它的“皮膚”,謹慎地,緩慢地,將它掉落的“皮膚”放置在棺槨的底座上,上面畫著云紋,背面涂著大漆。底座上方是一幅用漆制作的畫——一幅生者理想中熱鬧的殯葬儀式場景圖,百余人形成的浩大的送葬隊伍,熱鬧非凡。一些研究美術史的專家看后稱,“類似于明代的清明上河圖。”

何秋菊已經為這個“病人”治療6年了。這尊棺槨曾經深埋地下近500年,2017年在石景山凈德寺遺址附近被發現。它太“虛弱”了,離開土壤后,空氣中的濕度和溫度讓它難以適應,它的皮膚迅速皺縮、開裂、脫落;深埋其中休眠的霉菌蟲害重新滋生繁衍。

中國是漆器大國,傳世的漆器,如藏于故宮博物院內的碗、盤、盒、寶座,有較為成熟的修復技術。但如何修復北方出土的漆棺,還沒有成功的修復案例。

首都博物館決定挑戰這個難題,這個任務落在了何秋菊等6人身上。6個人,6年的修復時間,他們給棺槨建造“ICU”病房,除蟲害、“打點滴”,將它剝落的上千塊“皮膚”一一貼回。也再次看清了這尊漆棺的面目,漆畫上有四只眼的方相神、馬術表演、踩高蹺的人。何秋菊告訴記者,再等兩年,這個棺槨就可以展出,呈現在世人的眼前了。

垂危的“病人”

首都博物館坐落在北京城西,繞過高大明亮的展區,穿過一扇扇門,走下幾十級臺階,到達一個不透光的高大空間,空氣中彌漫著藥水的味道——那是專門用來治療生病的漆畫的。

“病人”被命名為M2,它住在專門為它建造的玻璃房內——何秋菊稱為ICU病房,玻璃房內的溫度和濕度都被控制著,這里位于地下,看不到太陽。進玻璃房前要穿防護服,戴好口罩、鞋套、帽子等,“漆棺進館前已經熏蒸殺菌了,穿著經過滅菌后的防護服是為了防止我們頭發或者衣物等攜帶的外界霉菌孢子或者蟲卵傳染給M2。”何秋菊說。

M2漆棺在玻璃房內,玻璃房模擬墓室內的低溫高濕環境。新京報記者王遠征攝

棺槨出土的那一刻,它就開始加劇衰老了。它習慣了土壤里的環境,陰暗潮濕、低溫,出土后,濕度變低、溫度升高,于是棺木開始腐爛,附著在木材上的漆畫也開始嘩嘩地脫落,“用顯微鏡看,可以看到它在卷動,變脆,一碰就成渣了。”

2017年9月,石景山區五里坨一個建筑工地意外發現一座石室墓葬。根據墓志銘記載,墓主人為明代嘉靖三十八年(公元1559年)內官監太監趙諒。當年11月,出土的棺槨整體運至首都博物館進行室內考古提取與應急性保護。這就是M2棺槨。

M2棺槨,通體為朱紅色,棺木為杉木,棺槨外刷漆,首先是朱漆素髹,然后彩繪,描金,最后又刷了兩層罩漆。細看棺身上繪制著一幅熱熱鬧鬧的送葬圖,從出殯到“跨火盆”等一系列的場景,有官員、仆役、 僧人、小販、雜耍者,上方有迎接的神仙,人物形象達317人,還有馬匹、樹木、轎輦、房屋、流云、山巒等景物。何秋菊說,不少研究美術史的專家專程來看過,稱這尊漆棺上繪制的精美漆畫,展現了明朝的風俗,具有極高的藝術研究價值,“類似于明代的清明上河圖。”

何秋菊第一次看到它時,“漆色鮮艷、繪制精美”,但是當領導表示要將修復的工作交到她手上時,望著漆棺上裂成小塊,卷起的漆片,她退縮了,“行業內的人都知道,北方出土的漆器,不好修復。”但最終,她答應接下這個工作。

M2漆棺側面的漆畫白描圖。新京報記者王遠征攝

中國使用漆器的歷史很悠久,生漆是從漆樹割取的天然液汁,用它作涂料,有耐潮、耐高溫、耐腐蝕等特殊功能,也可以配制出不同顏色的色漆。中國是世界上最早發現并使用天然漆的國家,跨湖橋遺址發現的一段殘長121厘米的漆弓,是現知最早的漆器,這標志著早在8000年前,跨湖橋一帶的先民已經對漆的性能有所了解并開始使用。

不同狀態的漆器,修復的方式也不一樣。傳世的漆器,如故宮博物院館藏的漆器有18907件,以碗、盤、盒居多,也有寶座,有成熟的修復技術。但出土的漆器就不一樣了,土壤中的環境與出土后的環境差異很大,漆被形容為“千年不腐”,但木材出土后易被腐蝕。

南方和北方的情況又不一樣,南方濕潤,在南方出土的漆木處于飽水狀態,出土后將其置于水中,保其不被損壞;但北方“不干不濕”的地下環境,呈現潮濕非飽水狀態,考古界稱“干千年,濕萬年,不濕不干就半年”,M2漆棺就屬于“不濕不干”的狀態。何秋菊查閱了大量的文獻,試著按照南方的修復方法,做模擬實驗,樣品直接浸到水里,漆畫碎成了渣,但如果不保護,木材腐蝕,它也很快就灰飛煙滅了。

何秋菊預估,修復這尊棺槨,需要花費整個團隊8年的時間。

有兩次讓她萬分焦慮的情況,第一次是棺槨剛剛運過來時,因為環境的變化,漆棺開始腐壞,為此,首博緊急召開了專家會議,最終決定采取臨時搭建一個氣密帳存放漆棺,兩年后改建了玻璃房,模擬墓室內的低溫高濕環境,并且通過緩慢降低濕度對漆棺進行陰干法脫水處理。“目前,漆棺的木材含水率在嚴密監測下緩慢下降。”

等到玻璃房建起來后,他們發現隨著氧氣含量突增,溫度適宜,潛伏在棺槨中,休眠的霉菌蟲害重新滋生繁衍,黑色、白色的蟲子繞著棺槨滿天飛,菌類快速生長,頂開了木材上的漆,他們請中國林業大學的老師幫忙做分析,了解到這些菌類都是“吃木頭”的。他們開始用棉簽和脫脂棉球一點一點清理表面的霉菌,給漆棺“打點滴”,將抑菌藥物滲入到棺木的每一分紋理;用鑷子、手術刀把露出表面的根系,一點點地、像動手術一樣地取出來。他們用了2年時間清除植物根系,最后清出的根系有滿滿兩大箱。

何秋菊形容,跟闖關一樣,一個問題解決后,又會出現新的問題,而他們是在和時間賽跑,要跑過棺槨衰老的速度。

修復

助理館員張航拿著一個盛滿黃色液體的盒子,液體里浸泡著大小不一的漆皮碎片,大的長十多厘米,小的不到1厘米。她用鑷子小心夾起其中一片,對著面前的漆畫同比例影印圖瞅了瞅,皺了皺眉頭,又放了回去。

雖然她們一直在進行搶救工作,但依然有大量漆皮脫落,脫落的漆畫碎片都被小心地保存,按照“棺體南側”“棺頭西南角”等被放在不同的盒子里。剛剛脫落的漆皮厚度不足0.5毫米,卷邊,易碎,他們必須戴好口罩,不然呼一口氣,漆皮可能就破了。

修復的第一步要讓這些翹起、卷邊的碎片變柔軟,他們做了大量模擬實驗后,篩選出現在使用的這種回軟液。對于特別難回軟的,需要墊個隔熱膜,用小熨斗熨。之后,用有機玻璃板兩面夾住,再在四周封上封條,等待漆皮固定。

張航的工作就是找到這些碎片原本的位置,“比拼圖還難點兒,拼圖還有規律可循,這完全靠它破裂的紋飾”。張航告訴記者,他們已經找了將近一千片,大大小小的盒子里,還有幾百片等待歸位。

漆皮的狀態穩定后,才開始回貼。先處理漆棺裸露的部分,然后在漆皮后面涂上大漆。漆具有黏性,如膠似漆里的“漆”就是形容它的黏性。說這話時,何秋菊正坐在漆棺前的小馬扎上,拿著一塊棺外下側的碎片反復比劃著,準備回貼。她遲遲不敢下手,又比劃了一下,“是這個位置嗎?”她找到一旁的楊麗再三確認,“你再幫我看一下。”

首都博物館的工作人員正在修復M2漆棺,下左為楊麗,下右為何秋菊,上左為張雪鴿,上右為張航。新京報記者王遠征攝

楊麗正一手上端著漆灰——瓦灰加漆,一手拿著小刷子,往木材腐蝕缺失的部分做填充,每次只有一點點,小心抹勻。楊麗畢業于清華美院,是外聘請來的漆藝師。

剛剛回貼時,團隊里沒有人精通漆藝,就去請教故宮博物院文保科技部的人,故宮博物院研究館員閔俊嶸聯系了師妹楊麗,問她愿不愿意參與。第一次見到M2漆棺時,楊麗也挺驚訝的,整個畫面是一個送葬的風俗,“畫得挺耐看的,很多細節都很有意思。”這樣的漆器,她在其他地方也沒見過,就選擇留下來。

在反復調整后,何秋菊終于將手上的漆皮按了下去。接下來是固定、等待48小時后漆干。受漆液干燥速度的限制,他們每次只能貼五六片。這樣的工作從兩年前開始,何秋菊預估還要再花費一年的時間才能完成。

最初,他們很難掌控每片漆片上涂漆的量,回貼后如何固定也是一個難題,很多次小心粘貼,仔細固定,花費了半天的時間,沒過多久還是掉了,“那一刻就崩潰了”,但慢慢摸索,做得多了,就熟練了。

館員張雪鴿很早就加入了漆棺修復團隊,她說,相比于前期漆棺一直衰老的焦慮,現在的修復工作讓他們更安心,也許緩慢,但是每天按部就班地做,“像蝸牛一樣慢慢地走,最終還是能到達終點。”

做文物修復工作急不得,他們也習慣了等待。在等待之余,他們還要做其他文物的科技檢測和修復工作,記錄修復M2棺槨的經驗,他們發表了十多篇相關的論文和專利,一本書也在撰寫,“以后別人再修復出土的漆木器,也有一些經驗可以參考。”

8月17日,何秋菊正在為漆皮涂大漆,新京報記者王遠征攝

他們也聽到過質疑。外行人不懂,會問,花費這么長時間修復一尊宦官的棺槨,值得嗎?“即使是行業內的人,很多也持保留意見,此前沒有成功的案例,單看它破損脫落了那么多小碎片,就知道這是一件特別消費人力、財力的事情。”

何秋菊解釋,修復的原因在于棺槨側面漆畫的藝術價值很高,它真實再現了明朝的社會風貌,包括明朝的轎子是什么形態的,“過來考察的專家也說,送葬圖里展現的送葬習俗,在很多明朝小說里都有體現,但以畫面的形式體現出來,很罕見。”另一方面,他們也想通過M2棺槨,試著克服修復北方出土漆木器這一難題,“我們是漆器大國,大量出土的北方漆木器等待修復,需要這個技術。”

還有一個原因,“如果不修,它就沒了。”就像醫生不能看著病人死亡,他們是文物醫生,不能看著文物灰飛煙滅不管。

“他有四只眼睛”

何秋菊今年41歲,身材勻稱,一頭黑發,戴著鏡框眼鏡,說話的聲音不大,思路清晰。

2008年,她從西北大學文物保護學專業畢業,入職了首都博物館保護科技與傳統技藝研究部,從事文物分析保護工作。她主要負責文物的檢測工作,送來的鐵器、書畫,他們利用現代科技進行分析,分析鐵器的銹蝕程度,書畫紙張、顏料的材質,然后協助相關的修復部門制定修復方案,“我們就像醫院的檢驗科一樣,治療前給病人做檢查,出檢驗報告。”

2017年,領導找到了何秋菊,希望她可以加入M2漆棺修復團隊,她剛來首博工作時做過老山漢墓漆器的分析;另一方面,何秋菊專攻有機質文物的研究和修復工作,擅長從材料學的角度去分析、做研究,“我檢驗一個材料,看它的化學組成,就知道它是什么性質”。過去文物的修復是師傅帶徒弟式的,經驗是摸索出來的,傳承下來的。但通過材料學,可以看文物的化學組成,如果是水性的,拿酒精擦可以溶掉;書畫的主要成分是纖維素,和木材特別像,它的性質受到濕度的影響比較大,“有這個學科背景,可以少走彎路,”即使漆棺是她沒有接觸過的全新領域,“心里是有一些底氣的。”

張雪鴿形容何秋菊,是那種交給她的工作,一定會完成的人,“沒有拖延癥”,何秋菊給自己的微信標簽是講道義、堅強。

就這樣,何秋菊的工作由檢驗科變成了手術加檢驗科,業務拓展到全流程,第一次獨立負責實際的修復工作。

脫落的漆皮被小心地保存,按照“棺體南側”“棺頭西南角”等被放在不同的盒子里。新京報記者王遠征攝

修復時,他們有時會盯著漆畫上的“小人”出神,“這個人有四只眼睛”,他們猜測畫的是哪個神仙,有的說是造字的倉頡,傳說中他是四目神,后來查資料看到送葬的神仙中有一個叫方相神的,也是四只眼睛,并且據說逝者品階不同,使用的方相神的眼睛的數量也不一樣,也有六只眼的。

有一次,何秋菊將一塊脫落的漆片貼回到棺槨上后,發現一個人平躺著,何秋菊看了半天,叫來同事一塊兒討論,“原來是在進行馬術表演。”周圍有四個表演馬術的人,有躺著的,有倒立在馬上的,也有站在馬上的。還有一個“小人”是金色頭發,“會不會是外國人?”這個問題他們問了來訪的專家,目前也沒有確切的答案。

何秋菊的家鄉在陜西渭南白水縣,在她小時候,家附近的老城墻時不時會挖出一些小陶片,那是她對文物最早的印象。大學期間,全國各大文博單位她都去看過,山西的應縣木塔、敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟,內心對文博專業感興趣了。畢業后,同學有不少轉去金融方向,從事各種各樣工作的都有,她選擇繼續攻讀文博專業,“近幾年文物考古熱,情況變了,文博已經成為了熱門學科。”

何秋菊喜歡在博物館工作的氛圍,大多數人是安靜、專注的,一個老師傅直言,在博物館就別想賺大錢了,“靠的是個人的愛好、信念的支撐,要做一行愛一行,那位老師傅也確實是這樣做的。”

被看見

在地下室的工作環境里很難感知到時間的變化,無論是除霉菌還是回貼,都需要耐心、安靜,最早他們做修復時,會定一個鬧鐘,報告下班的時間。

他們不是固守傳統的人,修復也不是一份陳舊機械,與時代毫不相關的工作,用X光探傷,診斷棺槨內部的結構,用拉曼光譜對漆棺的制作材料和工藝進行研究。

貼回漆皮時也有人向他們推薦使用現代膠,“那樣會更快一些”,但不符合現代修復觀念中的一些原則,現代修復觀念認為應尊重“歷史的原真性”,過去人用的是漆,現在做修復時,也要盡量這么做,“漆本來就是從木頭上產生的,所以再把它還原到木頭上,其實是最符合自然原理的,而且漆千年不腐,等我們修完了,還能再保千年。”何秋菊說。

何秋菊計劃下一步要將數字化技術融入修復、展示工作中。進行計算機輔助修復、3D復原、動態數字化展示,讓漆畫中的人物表演等場景動起來,“更好地給觀眾展示我國的優秀傳統文化。”

8月17日,助理館員張航正對著漆畫同比例影印圖找尋漆片原本的位置。新京報記者王遠征攝

何秋菊說,等M2棺槨“出院”了,修復漆棺的技術也會用在更多的文物上,為它而建的玻璃房將會被留下來,收納更多出土受傷的文物。在北京城的東邊,北京大運河博物館(首都博物館東館)正在緊密籌備中,預計今年年底開館,那里不僅會展出大運河的風采,也將建成8000平方米的文物修復室,何秋菊也在負責部分設備的采購工作,那里將會有一個專門負責漆器修復工作的部門。

中午過了12點,何秋菊終于用固定架壓好了最后一塊修復的漆皮,兩天的時間,他們一共修復了5塊漆皮,接下來是等待,然后再去修補下一個地方。

關閉玻璃門、關燈,M2漆棺又回到了那個黑暗、潮濕、低冷的空間。但也有一些變化,比如早期,它體內的濕度為95%,6年的時間,一點點地脫水,現在濕度是70%,“它的狀態很穩定。”

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權所有:環球人物網