過去那么多年,麥家仍清楚記得動筆寫《解密》的情景:那是1991年7月,他正在解放軍藝術學院文學系讀書。一天晚上,大部分同學都開始為即將畢業離校而奔走忙碌,他卻像發神經似的坐下來,準備寫個“大東西”。這種舉動和想法,在當時無疑是不合時宜的,但他沒有停下來,并為之付出了長達11年的時間和心力。

這個“大東西”就是后來的小說《解密》,講述的是一個特別單位701的故事。

· 麥家的小說《解密》。

如今,30多年過去,這個“大東西”被搬上了銀幕。電影《解密》上映后備受好評,麥家本人也稱“會給中國電影新的一種狀態,新的一種樣貌,新的一種未來”。不少觀眾被主角容金珍為密碼破譯事業傾盡所有的故事所打動,也有人好奇容金珍工作的地方——神秘莫測的特別單位701。

特別單位701,經常在麥家的作品中出現,但受限于保密條例,影視作品中往往也難以過多呈現。但這一次,在資料已脫密的前提下,電影《解密》真實還原了建國初的隱蔽戰線,并用156分鐘講述發生在那條隱蔽戰線上的故事。

701并非空穴來風

701是麥家根據自身經歷“創造”出來的一個神秘部門。

麥家曾在解放軍工程技術學院無線電系讀書,這是一所培養軍事情報人員的秘密院校。畢業后,他被分到某情報機構工作。這段經歷,為他日后創作《解密》《暗算》等一系列特情文學埋下種子。

2008年,麥家在獲得茅盾文學獎時發表了這樣的答謝詞:“二十八年前,一個非常普通的日子,我走進了一個極其不尋常的地方,那是一座秘密的軍營。我在那里有幸結識了一群特殊的軍人,他們是人中精靈,他們的智慧可以煉成金,他們罕見迷人的才華和膽識本來可以讓他們成為名利場上的寵兒。但由于從事了特殊的職業,他們一直生活在世俗的陽光無法照射到的角落,他們的故事,他們的情感,他們的命運,是我們永遠的秘密。”

這似乎是麥家關于自己軍校生活為數不多的表述中最為動情的一次,雖然依舊語焉不詳。但從這段話能隱約感受到《解密》《暗算》中的故事并非空穴來風,或多或少都有自己的原型,包括特別單位701。

用麥家在作品中的解釋,701是“效仿蘇聯克格勃第七研究所”而成立的,它是共和國最為重要的情報部門之一。但是他們的對手卻并非是具象化的個體,而是一個個無線電頻道、一串串密碼、甚至是每一個人最為本能的欲望和情緒。他將那些工作于701所中的人,分為“聽風者”“看風者”和“捕風者”,分別對應于701所的三個部門“監聽局”“破譯局”和“行動局”。

至于為何叫“701”,麥家在一次采訪中說“來源是我家電話的前三位”。

回溯起來,我國情報機構已有近百年的歷史。1927年,國民黨反動派發動“四二一”反革命政變后,公開叛變革命。面對國民黨反動派的殘酷鎮壓和特務破壞,中央于11月在上海成立中央特科。這是我國最早的情報保衛機構,后來隨著革命形勢的變化,歷經演變,直到1941年中央情報部建立,我國才有了真正意義上的情報機構。

· 中央特科油畫(作 者:王金安)。

新中國成立后,中央軍委在各地成立了“開展國際情報工作的專門機構”。1955年,中央調查部成立,主要職能是收集國內外政治、軍事、經濟、文化及社會階級關系等各方面材料,加以研究,為黨中央工作的直接助手。1983年,中央決定撤銷該部建制,并以其為主體,同公安部的反間諜部門及其他部分相關單位合并,組成了國家安全部。

《解密》講述的就是上世紀五六十年代發生在情報機構的故事,主角容金珍是一位專攻破譯的“看風者”。他是麥家虛構的一個人物,是701的一員,也是千百萬個活躍在隱蔽戰場上的共和國衛士的化身。

· 麥家和《解密》導演陳思誠。

還原那個年代的情報機構和故事

在小說《解密》中,701是一個封閉運轉的小社會,里面的工作人員因為情報工作的特殊性,基本斷絕了與外界的接觸。容金珍先是被秘密帶進集訓地,三個月后才被摩托車帶到了701。小說中是這樣描述的寫道:

摩托車帶著他走,卻不是大門的方向開,而是朝院子的深處開,開進一個隱蔽的山洞里。山洞里洞中有洞,四通八達,深奧復雜,迷宮一樣的。摩托車筆直地開,開了約十來分鐘后,停在一扇拱形鐵門前,司機下車進去一會兒又出來,繼續開車走。又一會兒,車子駛出山洞,一個比集訓基地大好幾倍的院落迎面撲進容金珍眼簾里——這就是神秘而隱蔽的特別單位701的營園,也是容金珍今后生活的地方,而工作的地方則是在摩托車剛剛停了一會兒的那扇拱形門的里面。

為了盡可能貼合麥家原著中的701,電影《解密》美術組工作人員提前做了很多案頭工作,在造景前期先后走訪了北京、上海、江蘇、浙江、江西等地,搜索了甘肅、四川、貴州,以實地走訪和網絡搜尋的方式,最終鎖定了后來的拍攝地——一個上世紀50年代的療養院。

· 電影中的701。

這個療養院從氣質、年代、規劃的底層邏輯,甚至被茂密植被包圍的隱秘感,皆跟那個年代的隱秘機構極為相似。后來,經過劇組人員考證、合理反推,在院里設置了那個年代特有的籠形天線、偵收機及對應的密碼道具,也根據不同功能所需劃分出了工作區、生活區等不同區域,設有辦公室、偵聽室、破譯室、教室、宿舍等。

· 電影還原那個年代情報機構特有的工具。

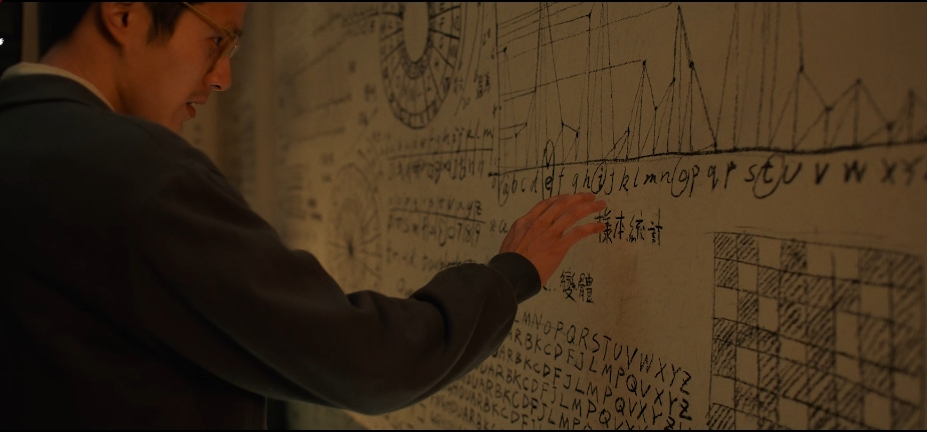

此外,容金珍在701的房間墻上密密麻麻地寫著上百條公式、上萬個數字,從原始密碼的幾種代表形式到現代密碼的邏輯呈現,再到機械密碼及推演的群論方程,橫跨密碼發展史,均經過科學顧問趙燕楓嚴格考據,并由美術團隊不舍晝夜純手工繪制。

· 電影還原密碼推演過程。

正如導演陳思誠所說:“我們反映的是隱蔽戰線、鮮為人知的故事,有很多真實的東西在里面,能讓觀眾相信當年真正意義上為國家奉獻了很多的、這些隱蔽戰線的英雄們。”

電影拍攝時,劇組曾邀請一位技偵專家去探班。看到劇組打造的701,他深為震撼,覺得“真實還原了那個年代情報機構的樣子”。為了更深入了解701,人民文娛專訪了這位技偵專家。

人民文娛: 《解密》這部電影的背景是一個神秘單位“701”,它是一個什么樣的地方?

技偵專家 : 熟悉麥家的人都知道,701是他作品中多次出現的一個神秘部門。他曾在這樣的地方工作、生活過,701便是其根據自身真實經歷“創造”出來的一個秘密情報機構。這樣的地方、這樣的故事應該說是真實的,只不過在電影里、文學作品里,它成了具體的單位,或者就是一個代號。

701肯定是有原型的,原型就是我國的隱蔽戰線、情報機構。它在各個時期都發揮著重要作用。一個國家如果沒有眼睛、沒有耳朵,會怎么樣?這是最簡單的道理。我覺得麥家他之所以能成功,是因為他不是在簡單地寫一個故事情節,而是在告訴人們,因為有這條戰線,因為有這些無名英雄,我們國家的安全才有保障,我們國人才能不受欺負。

人民文娛: 《解密》這部電影對“701”工作人員如鄭局、瓦西里、容金珍等人物的塑造是否符合當年的情報工作者?

技偵專家 : 我覺得還是比較成功的。故事主要發生在上世紀五六十年代,在這條戰線上確實存在這樣的人物,像鄭局這樣的組織指揮者、瓦西里這樣的執行者。容金珍是一個天才式的破譯者,這樣的人當然有,但不多。他們都是經過嚴格的篩選進入機構,還要經過嚴格的知識培訓、專業能力培訓等,包括國際政治、歷史、地理等學科的學習。

· 《解密》里的“破譯天才”容金珍(劉昊然飾)和鄭局(陳道明飾)。

人民文娛: 電影中的701在場景、道具甚至氛圍感上都希望能貼近那個年代的隱蔽戰線,有哪些細節打動您?

技偵專家 : 電影里的場景、道具等,還是比較真實的。當時拍攝時,我去探過班,跟導演包括舞美、道具等工作人員也交流過。他們尋找合適的拍攝地,對實景進行改造,還從各地搜尋可參考的道具原型,還原制作出足以真實使用的籠形天線、偵收機、穿孔卡片等專業工具,真實地還原了那個年代情報機構的樣子。

另一個打動我的是,701肯定有不足的地方,包括容金珍本人身上也有弱點或者缺點。但是在當時那樣艱苦的條件下,這個團隊團結一致、共同攻堅的精氣神,令人振奮。在電影中,容金珍破譯“紫密”花了5年,這種不屈不撓的精神和意志,是值得推崇的,這是當下不少行業或者工作中缺乏的。

密碼就是一個武器

人民文娛: 像容金珍這樣的人物在歷史上是否具有代表性?

技偵專家 : 不具有代表性,不是情報戰線的人都像他這樣。他應該是麥家老師在綜合了情報戰線上各種工作人員的故事后提煉出來的一個極致的人物,他最具看頭、最有想象力、最天才。這種人也確實存在,生活上卻比較木訥,比如不會洗衣服,不會做飯,甚至不懂情愛等,但在專業上是天才的。他有一種不屈不撓、永不放棄的精神,執著、癡迷于破譯密碼這項事業,甚至最后因為破譯密碼而走火入魔。

· 《解密》里的工作狀態時的容金珍。

人民文娛: 您覺得是什么在背后支撐著像容金珍這樣的隱蔽戰線上的英雄們去付出和奉獻?

技偵專家 : 就是一種信仰,一種追求。我們如今的和平從哪里來?離不開容金珍們,離不開這些隱蔽戰線上從事情報工作的無名英雄。他們的人生被“圈”在深山老林里,可能一輩子都不能出頭露面,不能講述自己的光輝故事,但正是因為有他們在,我們國家在外交上、在軍事戰略上才能處于主動地位,我們國家才可能長治久安。

人民文娛: 電影中講了“紫密”“黑密”兩次密碼戰的過程,您如何看待密碼戰的作用和意義?

技偵專家 : 麥家原著里說過,靠容金珍我們幾乎可以打贏每一場戰爭。原子彈是我們國力的體現,是一個國家的戰略威懾。而容金珍干的事是看別人,是從風中聽人的心跳聲,看人家深藏的秘密。只有知己知彼,方能百戰不殆。所以,在現實的斗爭中,容金珍這些無名英雄所起到的作用,甚至比原子彈更有解決問題的實際意義。

電影里也說的:密碼就是一個武器。這個秘密武器掌握得越好,戰斗力就越強,就會飆升。如果沒有密碼戰的能力,就會處處被動,處處吃虧。實際上發展到今天,密碼也是科技能力的一部分。隨著科學技術的發展、AI技術應用,密碼戰變得更復雜、更激烈。

人民文娛: 那您覺得《解密》這部電影對當下觀眾來說具有什么特別的意義?

技偵專家 : 它通過幾個大的歷史事件和一場場密碼戰告訴我們,國家和人民是需要有人保衛的,而保衛國家和人民是需要一些人做出犧牲和貢獻的。尤其是對年輕觀眾,不僅可以從電影中了解歷史、了解我們國家是如何走到今天,也可以看到那個年代個人的價值觀,個人的人生選擇都與國家、國家利益息息相關。就像電影里講的那樣,所謂的國、所謂的家,絕對不是空泛的概念,其實國是一個個的個體,是需要我們守護的這些朋友、親人,也是那些保護我們的人。

總 監 制:張 勉

編 審: 張 勉

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權所有:環球人物網