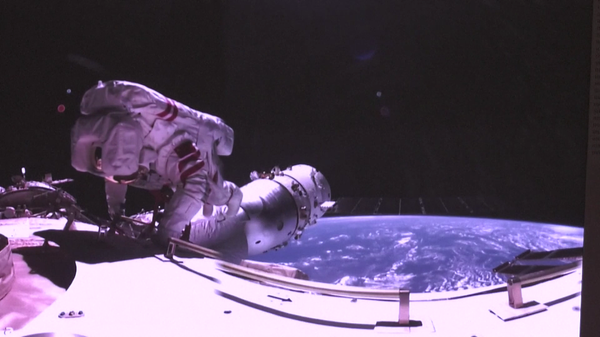

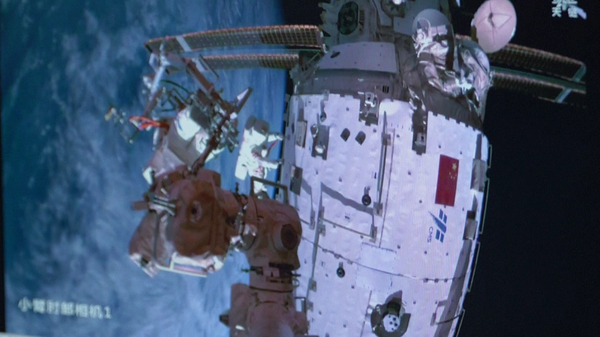

據中國載人航天工程辦公室消息,北京時間2日13時32分,經過約8小時的出艙活動,神舟十七號航天員湯洪波、唐勝杰、江新林密切協同,在空間站機械臂和地面科研人員的配合支持下,完成全部既定任務,航天員湯洪波、江新林安全返回問天實驗艙,出艙活動取得圓滿成功。

本次出艙有哪些技術突破?又有哪些看點難點?

曙光崗:神舟十七號,我是曙光,請你打開出艙艙門!

航天員:好的!

昨天(2日)早上5時40分左右,神舟十七號航天員打開出艙艙門。

工作人員:太陽翼修復工作完成,太陽翼發電正常,后續按正常計劃,繼續實施艙外巡檢任務。

約8小時后,出艙任務圓滿完成。中國航天員科研訓練中心總體室主任、載人航天工程航天員系統副總設計師吳大蔚介紹,在上次出艙維修試驗的基礎上,此次出艙活動重點完成了天和核心艙太陽翼維修工作,消除了前期因太空微小顆粒撞擊產生的影響,經評估分析,太陽翼發電性能狀態正常。

吳大蔚:本次出艙是接續神十七第一次出艙工作,繼續完成太陽翼修復,通過本次出艙活動,可以使太陽翼的整體供電狀態得到完全修復,既是對我們太陽翼修復的完整的驗證,也是對航天員在空間出艙活動能力新技術的拓展。

出艙活動期間,航天員還對空間站艙體狀態進行了巡檢。雖然這是我國航天員首次完成在軌航天器艙外設施的維修任務,但是三名航天員配合非常默契,整個過程環環相扣,吳大蔚給本次任務打出了“滿分”。

吳大蔚:盡管03江新林是首次登上機械臂,從事出艙活動任務,但是他的表現沉著冷靜,所有動作都是沉穩準確、有條不紊。另外,他跟01和02之間的配合、跟地面的配合也很默契完美。整個過程中,按照程序和計劃的設計,完美地完成出艙任務。

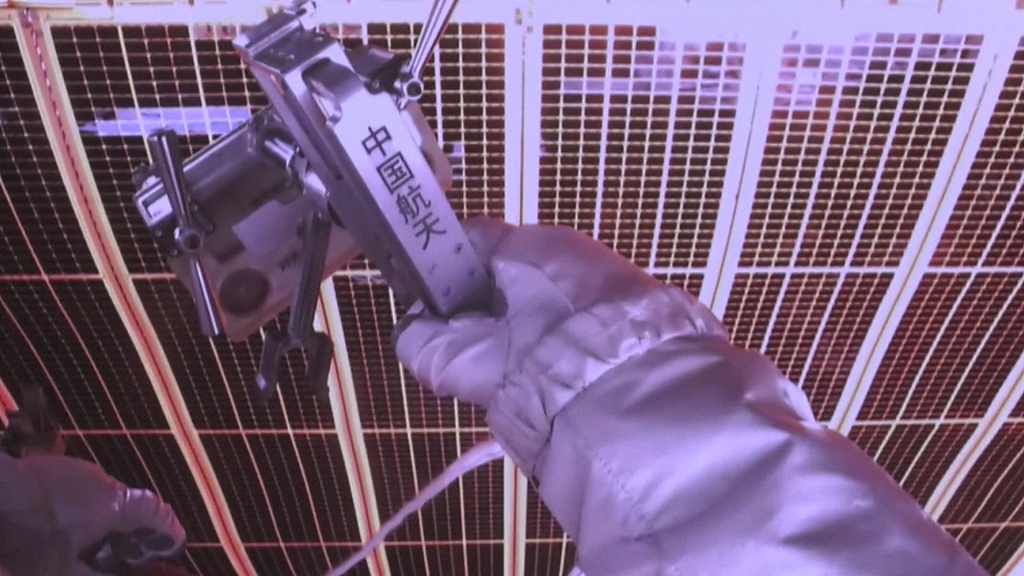

本次任務不僅對航天員來說難度極大,對機械臂來說,也經受住了考驗。航天科技集團五院研制人員王友漁說,上一次和這一次出艙任務是空間站機械臂迄今為止完成的最為復雜的在軌的操作任務。

王友漁:主要技術難點是因涉及到大臂跟小臂形成一個組合臂,需要在非常狹窄的空間,在太陽翼和艙體之間進行近距離靠近太陽翼的精細操作。機械臂需要高精度的定位操作和平穩運動。

大臂和小臂形成的組合臂意味著航天員需要在一個柔性的15米長的組合機械臂上面完成平穩地對準和操作。而在這樣的機械臂上面,航天員的一個微小操作都會對機械臂產生很大干擾。

王友漁:我們主要是通過機械臂的精細微調操作和天地協同的共同操作,來實現機械臂的高精高穩控制,這樣更好支持航天員完成本次操作任務。通過此次任務,極大地提高了我國空間站機械臂的操作能力和工作效率。

此外,當空間站運行到陽照區時,太陽翼在陽光照射下會產生電流,將影響航天員作業安全。因此,航天員需要在陰影區時對核心艙太陽翼進行維修作業,在陽照區時進行巡檢、拍照。中國空間站每個飛行周期大概持續90分鐘,其中大概有50多分鐘是在陽照區,30多分鐘是在陰影區。時間緊、任務重,那么,航天員要如何訓練才能圓滿完成本次出艙任務?

吳大蔚:航天員在地面訓練時,我們有一套完善的出艙活動訓練體系和方法,包括用懸吊的現場、服裝的單機訓練現場、水下的現場等,這個是有機結合在一起的。針對太陽翼修復,它是動態、變化較大的,有一些對工具的研發也是在航天員飛行之后才拿到的,航天員在軌也進行了大量訓練,會對工具進行熟悉,自己摸索和掌握操作技巧。

據了解,為了識別天地差異跟地面訓練的不同,包括穿著艙外服對控制自身運動特性以及操作工具的難度等等,所以對三名航天員的在軌訓練各有側重,除了正常訓練之外,針對一些意料不到的情況,又該怎么處理?

吳大蔚:出艙活動專班反復推敲之后,給確定方案。航天員會在過程中,根據第一視角看到的情況,結合訓練情況,靈活機動地配合地面,共同處理所有遇到的問題。

當然,維修太陽翼也需要趁手的工具。吳大蔚透露,在工程研制的過程當中就會請航天員積極地參與,當時工具可能并沒有最后定型。但是在工程設計研制,包括在做地面驗證和評價時,航天員就真實地參與到了這個過程中間。

吳大蔚:通過對工具的驗證,評價的過程提出改進建議、意見,對航天員來講也是一個訓練的過程,這樣是一個雙贏:對工程研制方可以更好改進,對航天員是熟悉技能的過程,飛行過程當中重點是對工具的完善,后面還會有完善,有變化。航天員首先基本素質過硬,其次地面參與相應的過程,對于變化,他們重點做強化、天地溝通的協同,具備執行任務的良好素質和能力。

按計劃,神舟十七號載人飛行任務期間還將開展大量空間科學實驗與技術。

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權所有:環球人物網