畢艾倫:

出生于美國內布拉斯加州,先后畢業于林肯大學和耶魯大學。2002年來華從事商務咨詢工作,2016年3月至2022年3月任中國美國商會會長。

剛剛落幕的2022年中國國際服務貿易交易會,為全球企業提供了更多市場機遇、投資機遇、成長機遇,中國的開放環境再次讓世界矚目。在不久前剛卸任中國美國商會(以下簡稱中美商會)會長的畢艾倫看來,這場“東方之約”對美國企業和美中兩國的益處都顯而易見,也使鼓吹“美中脫鉤”的聲音顯得蒼白無力。他說,中國在經濟、社會等各方面取得的卓越成就得益于對外開放,而開放的中國也令世界受益。“中國有著偉大的悠久歷史,我相信也有著同樣光明的未來。”

畢艾倫2002年來中國工作,到今年恰好20年。擔任中美商會會長的6年間,作為在華美企的代言人,他努力尋找美中關系的積極面,盡力化解分歧、搭建商業交流和理解的橋梁。即使卸任后因從事新項目而即將短期離華,他仍將北京視為第二個家。

近日接受采訪時,畢艾倫回憶了自己在華20年親歷的經貿合作之路。他說:“希望中國繼續對外開放,而經貿合作能繼續成為美中關系的‘壓艙石’。”

來自美國小鎮的“中國通”

和著名投資家巴菲特一樣,畢艾倫出生在美國內布拉斯加州。他在小地方長大,19歲才第一次坐飛機。

1990年,畢艾倫還在內布拉斯加州林肯大學讀本科。通過學生社團的安排,他來中國旅游,從此喜歡上這個古老的東方國家,并萌生了來華長期工作的想法。在耶魯大學攻讀國際關系碩士期間,他開始學中文。他十分喜歡耶魯大學教授、著名歷史學家史景遷所著的《改變中國:在中國的西方人,1620—1960》一書。300多年間,從傳教士到工程師的來華外國人形形色色。這本書就是講述他們的故事。而史景遷在受訪時曾感嘆:“自從西方人踏上中國這塊土地,不管有多少人、曾寫下多少有關中國的文字,始終搞不懂中國。”

想“搞懂中國”的畢艾倫,2002年隨IBM的商業服務部門來華,開啟了20年的商業咨詢工作。當時,中國剛剛加入世界貿易組織(WTO),商業咨詢的市場需求日漸增多。畢艾倫說,自己從《改變中國》一書中學會一個道理:當中國想要改變時,外國人可以從中發揮作用,但前提是“先改變自己”。

他從事的工作,就是幫助美企了解中國,“改變自己”——制定轉型計劃,設計健全的業務、運營和技術戰略,以深耕中國市場。“在中國,事情不會每10年變化一次,而是日新月異,必須有辦法跟上變化,最好是評估一下事情的現狀、發生了什么變化以及如何應對。”

畢艾倫在出席近日舉行的第六屆太和文明論壇時告訴記者,剛來中國時,他住在順義。“當時,那里是一片莊稼地,幾乎沒有什么基礎設施。市區的交通也不太便利,很多人騎自行車出行。如今北京到處是高樓大廈,地鐵四通八達,更重要的是,身邊的中國朋友們變有錢了,視野更加開闊,能力和才華也都有了飛躍式的進步。”

“入世改變了一切,中國的發展超乎想象,這是不少美國人一開始沒想到的。”畢艾倫說。在他看來,入世進一步加速了中國的改革開放進程。隨著中國深度參與全球經濟發展,美企從中獲得機會,紛紛來華投資發展。近年來,美國公司每年在華投資120億美元(約合835億元人民幣)左右,幾乎是2001年的十倍。

畢艾倫本人是中國經濟發展的直接受益者。“我在中國加入WTO后來華工作,完全是機緣巧合。但我的事業的確借此而壯大——隨著中國深度參與全球經濟發展,我獲得了大量工作機會和施展空間。”他曾在IBM、科爾尼、安永等國際企業擔任管理職務,積累起豐富的經驗和人脈。他還是北京耶魯大學俱樂部的顧問委員會成員,以此身份促進美中學術和文化交流。

在中國生活久了,畢艾倫已經學會了中國式的委婉:“美國人拒絕別人通常是直截了當說‘不’,而當我想拒絕別人時會說‘我不方便’,這難免令一些西方人感到詫異。”在與記者接觸時,他很少像典型的美國人那樣露齒大笑,神情中有了點東方式的內斂。

2021年4月21日,畢艾倫受邀參加中美“乒乓外交”50周年紀念活動。 “期待著美中下一個百年的合作”

2016年3月,長期從事商務咨詢的畢艾倫出任中美商會會長。“這一角色是我過去從事商務咨詢經驗的融合和結晶,在這個崗位上,我終于正式用到了在耶魯大學研讀的國際關系知識。”他笑言。

1919年,中美商會在北京王府井附近的一個小胡同中誕生,發起者是萬國寶通銀行(花旗銀行前身)等。1922年,上海、天津等地的美商商會加入了中美商會。中美建交后,中美商會于1981年重返北京。當時,它有36個會員。如今,它已經是涵蓋多個行業領域、擁有眾多在華美企成員的非營利組織。商會“盡力提供切實可行的建議,推動發展積極、有建設性的中美商業關系”。

在中美經貿關系中,中美商會曾起到積極的促進作用。以中國入世為例。中國入世20余年來,全面履行入世承諾,不斷擴大開放,激活了中國發展的澎湃春潮,也激活了世界經濟的一池春水。但當年,中國入世之路并不順利。畢艾倫回憶,當時華盛頓對中國入世不乏反對之聲,中美商會做了很多努力,提交相關研究報告稱“美國可以出口很多汽車到中國,利于美國汽車工業發展”等,最終影響了美方決策。

畢艾倫擔任會長后,帶團隊花3個月時間走訪了40多家在華美企,了解商會可以改進的地方。“無論是大公司還是小公司,只要他們想見面,我就會去見他們。”他任會長期間,商會倡導構建穩定的營商環境,同時建立人才庫,將之作為在華美企共享的資源。按慣例,中美商會每年都會發表白皮書,闡述會員企業面臨的情況,反映在華美企意見,讓美中雙方了解美國商界的訴求。

2020年,畢艾倫受邀參加中共中央對外聯絡部舉辦的十九屆五中全會精神專場宣介會。 2019年是中美商會成立的第100年。這一年,《中華人民共和國外商投資法》正式頒布,2020年實施。在畢艾倫看來,這部重要法律的頒行,證明中國“仍致力于實現開放目標”。畢艾倫也在講話中稱“期待著美中下一個百年的合作”。正是在那一年,他的女兒以利沙大學畢業,特意在畢業致辭中強調了美中關系的戰略意義。畢艾倫對此感到非常驕傲。

不過,一些挑戰在當年年底已經有跡可循。2019年的商會報告顯示,61%的成員表示在當年實現了盈利,同比降低了8%。畢艾倫坦言:“我們必須承認,現在面臨的挑戰比機會多得多。但無論如何,商會希望看到中國更加開放,并繼續致力于促進美企在中國的發展。”

2020年是畢艾倫壓力最大的一年。“挑戰來自多個方面:新冠肺炎疫情、全球經濟疲軟、美中關系緊張以及中國自身的經濟轉型進程,種種因素加劇了營商環境的不確定性。”

這些前所未有的挑戰,使得在華美企更需要商會的支持。通過安排飛機恢復國際商務旅行、開具促進兩國商務交流的活動邀請信等,盡量打通美中貿易“綠色通道”,畢艾倫把這些都列入自己6年任期內的主要成績。為鼓勵在華美企承擔社會責任,商會也啟動了相關計劃,搭建多方合作平臺,聚焦于支持中國中小微企業發展等主題。“我們的會員公司有很多實踐經驗可以分享。”畢艾倫說。

2019年,畢艾倫接待率領學生訪學團到訪北京的喬治敦大學教授華爾德。 擔任會長6年來,畢艾倫每天早上第一件事就是打開手機微信,處理各種問題。他曾多次到訪山西、吉林、新疆、海南自貿港、國家級經濟開發區洋浦等地,在微信朋友圈發的多是各類商務考察活動。2021年,他的日程排得滿滿當當:參加了數十場中美兩國政府相關部門組織的線上、線下會議,十多次遞送白皮書,組織多場針對美國商界人士的新冠疫苗接種活動,還促成了在華美企承擔社會責任的項目……他說:“現實問題往往是很復雜的。最困難的是知道哪些是可控的,哪些不可控,這對我來說有點難。但我希望以恰當的方式去努力發揮影響。”

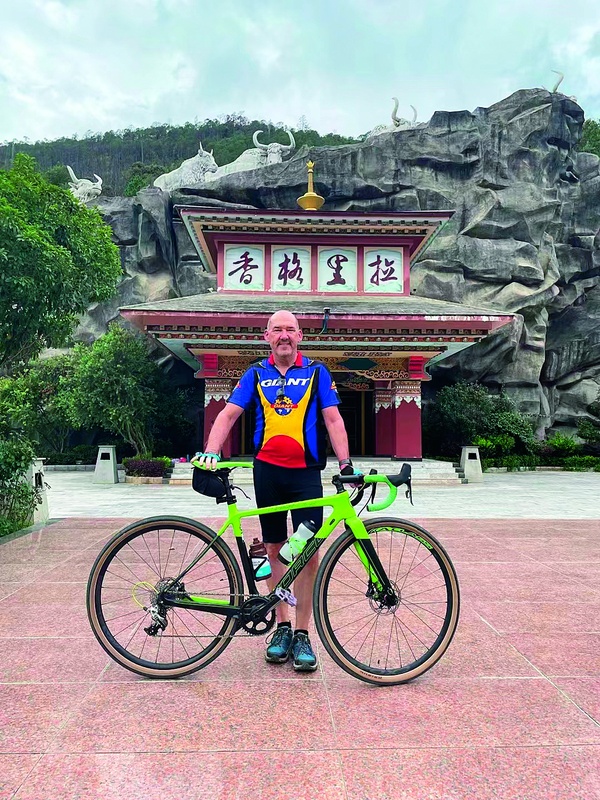

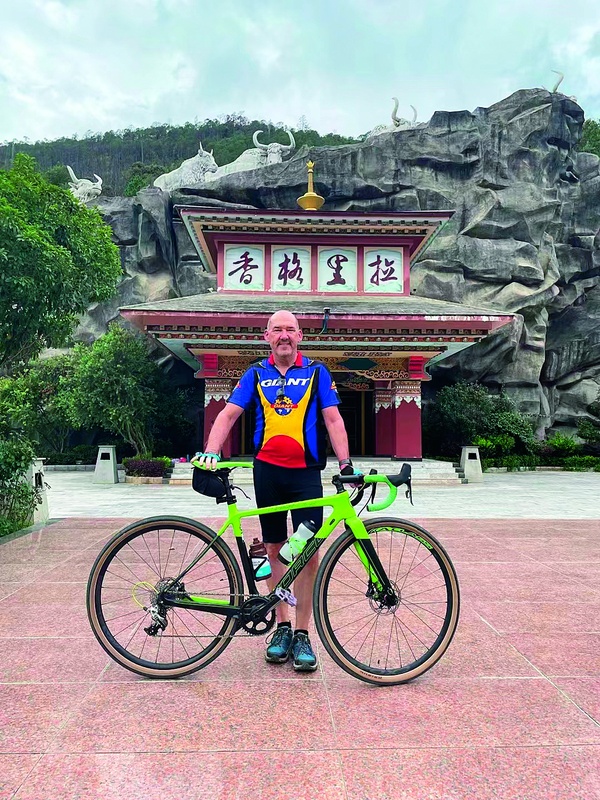

今年3月,畢艾倫的6年會長任期結束。他如釋重負,每天有規律地游泳、跑步,還去了趟云南旅游,很開心地在虎跳峽騎單車,“當地人無憂無慮的笑臉讓我回想起自己出生的美國小鎮”。

畢艾倫近日在云南的騎行之旅。

畢艾倫近日在云南的騎行之旅。 美中“脫鉤”不會有贏家

“目前國際局勢很復雜,美中關系面臨非常大的挑戰,兩國都在適應關稅更高的新現實。在當下,中國的消費者和企業買美國產品需要付出更高的成本。美方買中國的產品也面臨同樣的現實。短期內會有明顯通脹壓力,最終受損的是兩國消費者。”畢艾倫告訴記者。

在他看來,中國的市場潛力巨大,目前仍然在迅速增長,很明顯對于美國企業是有很大吸引力的。但與此同時,企業是非常靈敏的,通常不喜歡“不可預測性”,他們在做決策時也會考慮到地緣政治等不確定因素,努力平衡其戰略。“一方面,美企希望繼續探索中國的市場機會;另一方面,它們希望將風險最小化。”

盡管中美關系面臨諸多困難和挑戰,但在繼續擴大開放、維持全球市場穩定等方面,兩國擁有共同利益。特斯拉選擇在上海建廠就是一個典型案例,中美商會發布的最新一期《美國企業在中國白皮書》也顯示,盡管受到疫情影響,超過2/3的受訪企業認為,中國仍是其在全球的前三大投資市場;83%的受訪企業表示,沒有考慮將生產或采購轉移到中國以外。中美商會在白皮書中表示,美中“脫鉤”的代價將是巨大的,不會有贏家。中美商會也把鼓勵兩國以行動為基礎的交往、建立及時且清晰的溝通機制、在重要國際與雙邊領域開展積極交流合作列為2022年的工作重點。

2022年8月31日至9月5日,2022年中國國際服務貿易交易會在北京舉行。 前不久,中國證監會、財政部與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)簽署審計監管合作協議,將于近期啟動相關合作事項。業界認為,依法推進跨境審計監管合作,維護企業境外上市渠道暢通,對于中美兩國資本市場、上市公司和全球投資者有利,是多贏的選擇。畢艾倫說:“審計監管合作經過了很多年的協商,如今終于實現了。這顯然符合美中雙方利益,但也有不少需要磨合的地方,在實施審計監管合作的過程中,能夠觀察兩國合作的潛力。”

今年1月至7月,中美貿易總值為2.93萬億元,同比增長11.8%。目前,中國對制造業已沒有任何準入限制,服務業正在持續開放,外商投資準入負面清單已經從最早的100多條縮減到31條。畢艾倫告訴記者,中國的醫療保健領域(如制藥和醫療器械設備制造)是當前美企最感興趣的領域之一,美國企業有研發優勢,且政策環境友好,有重大的增長機會。“利用這些市場機會,可以應對當今美中關系的復雜性,降低不可預測性。”

2022年9月,吳海龍在第六屆太和文明論壇上發言,重點談及中美關系。 中美兩國合則兩利,斗則俱傷。中國公共外交協會會長吳海龍近日在公開發言中說,中國市場、中國產品在世界上具有不可替代性和不可排斥性,強行以政治意愿把中國排除在全球產業供應鏈之外,既不現實,也無可能。美西方與中國的合作是唯一明智的選擇。前不久,中國駐美大使秦剛應邀出席福布斯第四屆美中商業論壇時也表示,中美經貿關系已經有40多年了,產業深度融合、貿易高度互補,互利共贏的模式早就建立,對此,美國對華從事進出口貿易的企業、在華投資和從事服務業的企業最有發言權。正如秦剛所說:“互利共贏仍將是未來中美經貿關系的最鮮明特色。”(馮璐)