人物簡介:王躍文,1962年生于湖南溆浦,作家,中國作協主席團委員。1999年發表長篇小說《國畫》,代表作有《梅次故事》《蒼黃》《朝夕之間》《大清相國》《喊山應》《漫水》等。最新作品《家山》首批入選新時代文學攀登計劃。

王躍文家中存有一本《三槐堂王氏族譜》,五修成書于1998年。那年他36歲,讀族譜感觸不深,只是奉長輩之命寫了一個序言,之后將之擱置一邊。10年前,一個深夜,他偶然翻族譜,讀先祖的事跡,讓他感慨不已。

他有一位當族長的伯父叫王楚偉,1927年大革命之前就加入共產黨,先在長沙從事革命工作,后在溆浦縣共產黨組織被破壞后,奉命回老家重建黨的地下組織。1949年4月,他策動在縣自衛總隊任副隊長的族叔王悠然,拉出縣警察中隊和縣自衛總隊部分人槍,開到漫水村,又發動村里一批進步青年,成立保鄉護民自衛武裝。不久,這支自衛隊加入地下黨領導的“湖南人民解放部隊湘西縱隊”,為解放溆浦立下功勛。

“參加‘湘西縱隊’的人都是那個時代的英雄。按輩分,他們都是我的祖父輩、伯父輩,小時候都見過。我的記憶中,他們就是普通農民,面朝黃土背朝天,直到終老。當我意識到他們是英雄時,他們都不在人世了。”王躍文說。坐在《環球人物》記者面前的他,沉浸在回憶里,有些憂傷。回過神后,他說,“想到這點,我心里頗為不安”。

這種不安,轉化為王躍文寫作的動力——他決定把家族的故事寫下來。他研究那個年代中國各地鄉村的史料、縣志、地方志和專著等,“了解越多,格局越開闊。不再僅僅是‘湘西縱隊’的故事,我族上的故事,某個地方的故事,而是整整一個時代的中國故事”。之后,他寫就50多萬字的《家山》,2022年底剛一出版就引發廣泛關注,入選了中國小說學會、中國出版集團、人民文學出版社、《收獲》等文學排行榜。關于這部小說的討論,一直延續至今。

王躍文的作品《家山》。

“家山就是家園,就是家鄉。中國人都有家國情懷,而家園則是全部家國情懷的根。每個中國人心目中都有一座家山,我寫的是所有中國人的家山。”王躍文說。

鄉村中國是最大意義上的中國

《家山》的故事橫跨1927年到1949年,發生在南方一個鄉村“沙灣”,以陳姓為主的數百戶村民世世代代在此生活。一開場就是沙灣同隔壁舒家坪兩村村民打架,四跛子出于自我防衛打死了自己的外甥,官司打到了縣衙門。

沙灣人推選“上得臺面的人”打官司,最終選出了四跛子的媳婦桃香。桃香應了,也迎來了自己一生中的高光時刻,被八抬大轎抬到縣衙門,一番辯論,竟贏了官司,法官判舒家坪尋釁滋事,四跛子無罪。桃香一戰成名,被村里尊為“鄉約老爺”——可以制訂規矩、一言九鼎的人。

“桃香的原型是我奶奶,她一個字都不認得,但口才極好,出口成章,四六八句句句押韻。”王躍文說。他至今記得奶奶的“日常金句”,如勸人莫逞強,說“高里還有更高的,馬上還有拋刀的。強人面前三尺讓,菩薩都是低頭相。”短短幾句話,生活智慧和人生哲學蘊含其間。

伯父王楚偉,化為《家山》中的陳齊峰。他到省城求學歸來后,表面上是教書先生,實則暗中重建黨組織。有一次,他甚至讓同志冒充強盜,從自己家中“打劫”錢財,為組織籌資買槍。“溆浦黨史資料里有這一段,當時有同志提出,假裝把王楚偉綁票了,問他家里要錢。這個方案最終沒有實施,我改編了一下,放進小說里。”王躍文說,包括后來陳齊峰“死而復生”,也是王楚偉的真實經歷。

族譜里的人物,一個個走進《家山》中:年過七旬的鄉賢佑德公、從黃埔軍校畢業的陳齊美、留日歸鄉的陳揚卿、革命進步女性史瑞萍等100多號人,形象分明、性格鮮明,個個有來源、人人有著落。他們歷經軍閥混戰、國共合作、抗日戰爭、解放戰爭……隨著歷史的推進,春種秋收、四季輪轉、兒女情長、婚喪嫁娶、生老病死、煙火日常,個人命運與鄉村命運也在其中蔓延生長。

寫《家山》那段時間,王躍文幾乎每天都處在興奮中,常常聽到“書中的人物在耳邊說話”,寫著寫著就雙眼模糊,淚流不止。“流淚未必僅僅因為悲傷,悲歡離合、酸甜苦辣都會讓人流淚。”

“我用心安放每一個字、每一個標點符號,因為語言在這里傳達的是血肉和土地的關系。”王躍文說。停筆那一刻,已是凌晨四五點鐘,他關了電腦,很快入睡。第二天醒來,沒有興奮也沒有輕松,反而是憂傷和寂寞,在家里呆坐了半天——他舍不得與筆下的人物告別。

寫作《家山》,既是王躍文回望故鄉的過程,也是再次認識和發現故鄉的過程。最為可貴的是,在那個特殊的年月,鄉村在動蕩中仍然保持了恒定的倫理秩序。“鄉村倫理之所以生生不息,就在于優秀傳統文化的恒定性。傳統文化根脈永遠是鄉村文明堅固的基石。”王躍文說,鄉村中國是最大意義上的中國,這是由鄉村廣袤的國土、眾多的人口、深厚的文化根脈所決定的。文化是延續的,它會不斷發展,但根基不會動搖。

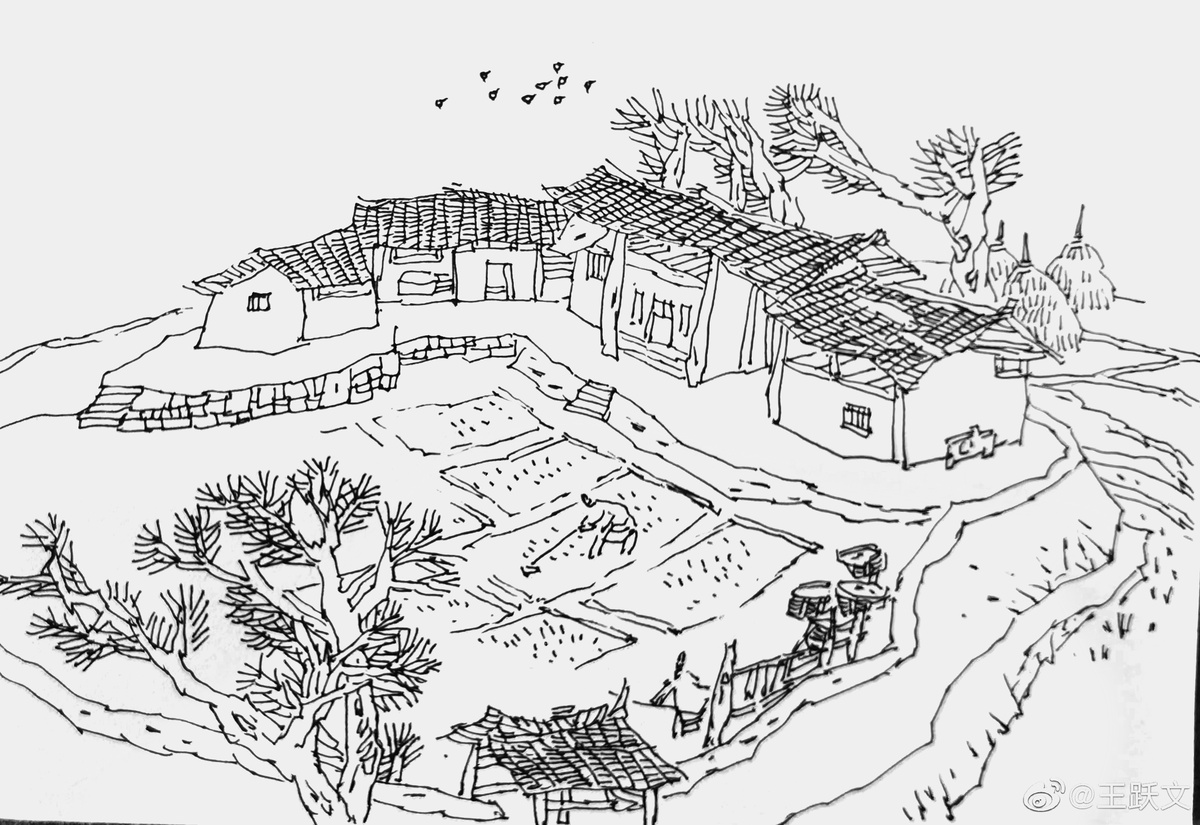

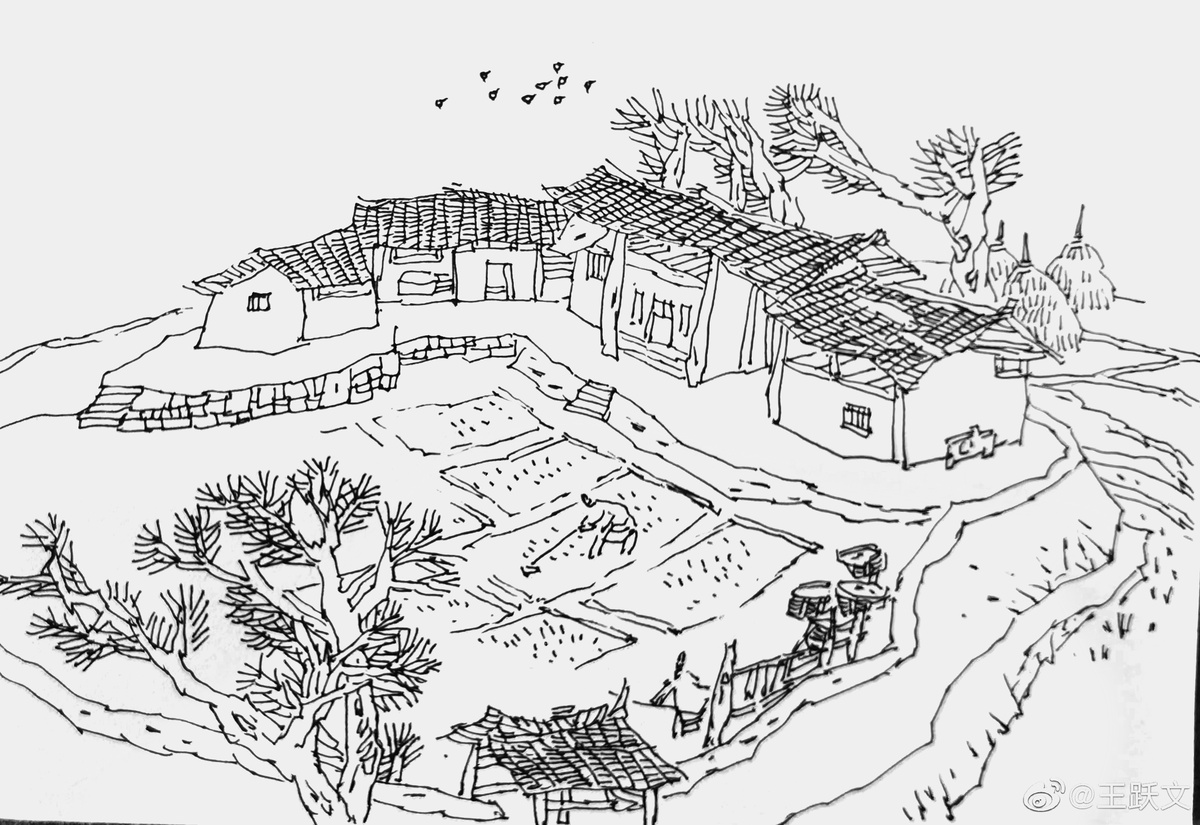

《家山》插圖漫水村。(楊國平/繪)

溆浦穿巖山。(王躍文/攝)

《家山》中的沙灣,原型就是王躍文出生并長大的地方——漫水。他自小生活在那里,睜開眼睛便是五彩斑斕的世界。四面環山,山上有野物,狼、松鼠、熊、野兔等,還有一條溆水河。少時的王躍文,有時會坐在自己家門口發呆,“不知道世界有多大”,渴望可以翻過高山,看看山外面的世界是什么樣子。

王躍文的作品《漫水》。

“現在回想起來,大山給我的印象就像是一個童話世界。”王躍文說。他記得,那時常在山里奔跑,常趴在奶奶膝頭聽故事,有時是民間傳說,有時是神話故事。比如山里有老蟲,也就是老虎,人在白天上山,要戴上斗笠,老蟲從背后撲上來,雙爪趴在人肩膀上,張開大嘴一試,見人腦袋比它嘴巴大,就不敢再吃人了。

19歲之前,王躍文一直生活在漫水,插秧、薅田、鋤草、刨草皮、捉棉蟲、收稻子,除了犁田耕地,什么農活都做過。19歲那年,他考上懷化師專中文系,真正走出鄉村。畢業后,他到湖南省溆浦縣政府工作,用心寫了幾年官樣文章,越寫越順手,“行有余力,則以學文”,開始了業余文學創作。

小說處女作發表于1991年,是一篇名為《無頭無尾的故事》的短篇小說。主人公叫黃之楚,一個市政府機關的小干部,成天想著自己前途,想往上爬。但又是一個讀書人,骨子里有些清高,看不慣別人蠅營狗茍,卻又為自己的不得志而郁憤。完成后,他拿去給當時的縣文聯主席舒新宇看,希望得到一些指點,沒想到對方一看,大呼“寫得太好了”,隨即推薦給了《湖南文學》,不久便發表。得到鼓舞后,他連續發表小說,開始在小縣城嶄露頭角,“偶然走進了文壇”。

成名后的王躍文,越來越覺得自己與周遭格格不入,是個“尷尬人”。“文壇中人說我是官人,官場中人說我是作家,用時髦話說,我是邊緣人。”他至今還記得一個場景:一個無雪的冬天,他整天待在南方一座城市的賓館里,總在電梯里上上下下。心情很灰,有時電梯里只剩自己,望著锃亮而冰冷的鋁合金四壁,他忍不住厲聲叫喊。突然,電梯門打開了,他立即挺直了腰,表情安詳地融入人群。

“可我心里清楚,自己不屬于這里。”他說。

后來,王躍文把這種“尷尬”的體驗寫進小說《國畫》中。小說的主人公朱懷鏡也是個“尷尬人”。他一邊講排場,一邊心疼浪費的飯菜;一邊和情人云雨,一邊對妻子充滿愧疚;一邊在官場鉆營,一邊和藝術家朋友打成一片,自謂“清流”。《國畫》發表于1999年,不到3個月重印5次。

《國畫》讓公務員王躍文真正成為作家王躍文,他開始專職寫小說。陸續寫了《梅次故事》《朝夕之間》《亡魂鳥》《大清相國》《蒼黃》……但對于自己的家鄉,很長一段時間,他不敢輕易落筆。

中年后的回歸心態

“我的心里裝著一個鄉村。我人生中最原初的、也最深刻的記憶就留在那里,那里是我永遠的鄉愁,也是我的文學故鄉。”王躍文說。

多年后回憶文學之路,他說“奶奶是我的文學啟蒙”。“奶奶當年講的那些故事,敘事方式天然去雕琢,行云流水,清新如風。回想起來,我會有種讓自己的寫作歸到原始樸拙的沖動。”這種沖動,后來變成他固守的寫作姿態:凌空觀照,貼地寫作。所謂貼地寫作,就是從日常細節、平凡生活入手,講述故事、塑造人物,寫煙火人生,寫細膩微妙的情感,寫平凡日子里令人動容的瑣碎。

“這些都是元氣豐沛、真氣淋漓的人間景象。文學的寶貴之處就在于有能力把每一代人活過的樣子有聲有色地呈現出來,把每一代人的精氣神傳揚下去。”王躍文說。剛開始寫作時,他寫自己生活的官場,寫歷史,寫都市,一直未碰觸鄉村。40歲以后,他突然發現“記憶中鄉村的人和事撲面而來”。“可能跟成長有關,年輕時總想往外走,向往遠方。中年后有一種回歸的心態,回望過去,發現鄉村有很多寶貴的、值得珍惜的東西。比如鄉村人的樸實,鄰里之間的仁義相待,還有一些遺傳下來的規約,等等。”

有一年,王躍文回家,看見隔壁的族叔在鋸木頭。就問他在干什么,族叔回答說在給自己做老屋。“老屋,就是棺材。他說得平和淡然,但對我的沖擊非常大。”在溆浦,給老人備棺材是一件莊嚴的大事,需要做酒請客,老人家在鞭炮聲中心滿意足地爬進棺材,在里面躺一會兒,據說可以延年益壽。他記得從記事起,老宅子的中堂里,就放了一副棺材,那是他奶奶的棺材,她當寶貝一樣細心照料。

老人通達的生死觀,使得王躍文將目光轉向自己的家鄉。鋪展在漫水的自然風物,發生在溆水河邊的故事和情感,扎根在童年記憶里的色彩、聲音、氣味,都跑了回來,他決定寫漫水的故事。2012年,他的小說《漫水》發表,寫余公公和慧娘娘,兩人坦坦蕩蕩地互相欣賞、互相扶助,如光風霽月,以鄉村的倫理與詩意,應對著歷史的嬗變與動蕩。兩年后,《漫水》獲評第六屆魯迅文學獎,授獎詞寫道:《漫水》是對中國傳統文化之美與善的深情禮敬。

2023年春節,王躍文(右一)在溆浦老家舉辦愛家鄉、讀《家山》分享活動。

除了《漫水》之外,王躍文還寫了《我的堂兄》《桂爺》《鄉村典故》等,將漫水的風俗、風情、風物,一一呈現。到了《家山》,他更是以史筆著文,爬梳記憶,描畫了一幅那個時代的中國鄉村生活畫卷。

王躍文已在湖南作協工作了20年。每天過著朝九晚五的生活,工作之外就是讀書、寫作,閑暇時寫寫書法、種種花草。逢年過節,他會回鄉小住。他覺得自己和《家山》中的陳揚卿有些像:接受新知識,把滿腹才學都獻給鄉村建設;對父母孝順;有為村里人干事的赤子之心;遵守鄉村的禮俗和規約。

在《家山》里,有一個情節讓人印象深刻:揚卿和妻子史瑞萍夏夜歇涼,看擠到天井的星星。兩人談星空的遙遠,星辰的距離和生命,談如何辦好鄉村教育。揚卿說:“我們活在前人的光芒里,這是宿命,也是福氣。”借揚卿之口,王躍文說出自古往今的一個理:是精神的力量幫我們保留并傳承著內心的安寧。

借著這光芒,王躍文繼續寫作,繼續以文學打量生活、書寫煙火日常。“文學跟我是一種靈與肉的交織,文學的王躍文是本質上的王躍文。”他說。