甘肅省酒泉市金塔縣金剪刀殘疾人創業就業服務中心,志愿者(中)帶領殘疾人制作香包。 曹紅祖攝(影像中國)

秋日清晨,城市還籠罩在靜謐中,安徽合肥市廬陽區海棠街道建華社區,39歲的視障人士呂帆(化名)已經忙碌起來。她熟練地揉捏著面團,一掐一捻,白胖飽滿的包子出現在掌心:“今天社區舉行敬老活動,我做些豆沙包給老人們嘗嘗。”

這是呂帆最擅長的面點之一。雖然視力重度殘疾,但她能通過觸覺精準感知面團的發酵程度。“你用心對待它,它就會回報你香甜的滋味。”呂帆道出制作心得。

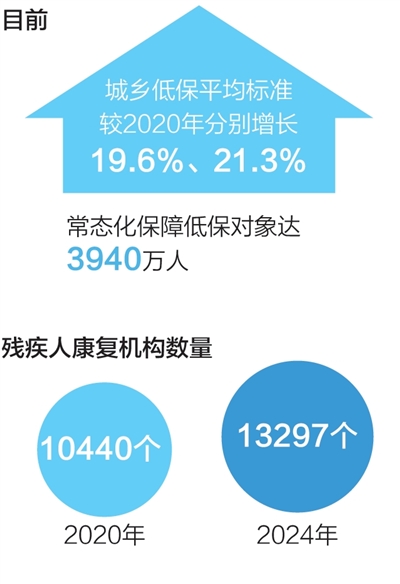

習近平總書記指出:“殘疾人是推進中國式現代化的重要力量,也是需要格外關心、格外關注的特殊困難群體。”“十四五”時期,我國兜底民生保障網更加密實,困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼全國平均標準分別提高31.9%和22.5%,現代化建設成果越來越多地惠及困難群眾。

2024年,民政部、財政部部署在全國開展服務類社會救助試點,廬陽區便是試點地區之一。創新精準救助機制,廬陽區圍繞困難群眾需求開展“精準滴灌”服務。

建華社區的社工范瑩瑩在走訪時了解到,呂帆獨自撫養兒子,壓力較大。“她有提升職業技能的意愿,但找一份適合的工作是個難題。”范瑩瑩介紹,經評估,社區認為對觸覺要求高、視力依賴低的面點制作很適合她,“我們聯系專業機構免費為呂帆安排中式面點課程,同時提供無障礙培訓場地,開展全鏈條幫扶。”

起初,呂帆內心忐忑:“剛開始連水和面粉的比例都把握不準。”在面點師傅的教學下,呂帆的技術逐漸熟練。“這種親手創造的踏實感是前所未有的。”呂帆說。

學會了新技能,呂帆的生活更有盼頭。她不僅經常變著花樣給孩子準備點心,還將“作品”分享給鄰居品嘗。這種從“被動接受”到“主動給予”的轉變,讓呂帆感受到被需要、被認可的成就感。

“現在的救助更注重針對實際需求,提供精準服務,提升困難群眾的自我發展能力。”廬陽區民政局局長金華敏介紹,試點以來,廬陽區解決困難群眾需求近8000條,累計開展居家照護35萬余次,推動社會救助向“提供多元服務”轉變。

下午,呂帆帶著豆沙包參加社區敬老活動。在活動室里,聽到老人們的稱贊,她臉上洋溢著幸福的微笑:“從前,我總是需要幫助的那個人,現在能為大家做點事,這種感覺真好。”

陽光透過窗戶灑在呂帆身上,她說:“雖然看不見光,但我嘗到了生活的甜。”

責任編輯:高瑋怡

責任編輯:高瑋怡