“做著最柔軟的生意,挺著最堅實的脊梁。”

100年前,一位杭州小伙大學畢業后不久,辭去安穩的教師職務,毅然“下海”創業。

數年后,他創業成功,聲名大噪,產品遠銷海內外。

還是這位文質彬彬的年輕人,在日本侵略中國之際,做了一個最有骨氣的決定:拒用日本原料,拒絕與日寇合作,卻為此屢遭打擊,產業盡散,最終抱憾離世。

這位“創業大學生”的名字,幾乎每一位杭州人都耳熟能詳——都錦生。有人說,“都錦生”是一個名字,一家企業,更是一種民族精神。

9月1日,杭州都錦生與西湖綢傘舉辦“再續前緣”的創新特展。現場,都錦生的后人,以及多位歷史學者,為我們揭開不為人知的都錦生愛國往事。

拒絕合作,抵制日貨

“織錦王”在悲憤交加中離開人世

1937年年末,日本侵略者分三路進攻,杭州城淪陷。為了在杭州站穩腳跟,日寇首先想到的就是找有社會影響的官員和企業家“合作”,讓他們進“偽政府”就職。

都錦生,就是他們要拉攏的重要人選。

彼時,都錦生已是全國知名的絲織實業家。1926年至1936年這十年,都錦生“實業救國”,絲織廠的生產規模和工藝技術全國領先,不僅建立了多家分工廠,還在上海、南京、香港等13座城市設有銷售點,產品遠銷東南亞和歐美。

日寇甚至已經安排好了位置,讓他出任“杭州日偽政府工業科科長”。甚至,日寇希望通過“合作”,來控制這家頗有影響的絲綢企業。

都錦生的選擇是,對于日寇邀約一律回絕,并做好了全家轉移的準備。

都錦生的外孫,中國計量大學退休教授王曉林回憶說,都錦生早在“九一八”事變后,就開始拒絕進口日貨,寧可選用價格更高的歐洲人造絲。“那年,工廠已經停工,為了躲避日本人,外公出乎意料來到下天竺的法鏡寺,住了一星期。后來,全城都搜不到人的日本人,還是從報紙上得知都錦生全家平安抵達上海租界。”

為了報復都錦生,日寇將都錦生的老宅洗劫一空,艮山門外的工廠也空置廢棄。

“外公當時在上海還有一個分廠,規模雖然不大,加上杭州運來的部分設備,企業勉強還能運轉。但等到1941年上海淪陷,工人、原料都緊缺,只能停工。全國各地的營業點,也難以為繼。”王曉林說。

杭州學者丁云川補充說,淞滬會戰中率領“八百壯士”死守上海四行倉庫的謝晉元團長身亡后,悲憤滿腔的都錦生實名敬獻花圈。“都錦生的產品質地柔軟,但他的民族氣節,比誰都硬挺。”

屢受打擊的都錦生,沒能見到勝利到來的那一天。1943年3月,他突發腦溢血,含恨而終,年僅45歲。彌留之際,他留下遺言:“回杭州,魂歸西湖安葬。”

都錦生去世后,工廠由家人幫忙接手,慘淡經營。幸運的是,都錦生絲織廠熬過了戰爭,并最終一路發展成為中國最大的絲織工藝品企業。

“創業大學生”也是“文旅推薦官”

他的產品始終離不開“杭州元素”

都錦生是怎樣一步步成為中國的“織錦大王”的?現場,許多專家學者用時下流行的話語形容這位“90后”。

比如,他作為一名“創業大學生”,成功打造了屬于自己的“個人IP”品牌。都錦生畢業于浙江甲種工業學校(浙江大學前身)機織專業,畢業后,放棄教師職業,在茅家埠的老家開始創業之路。

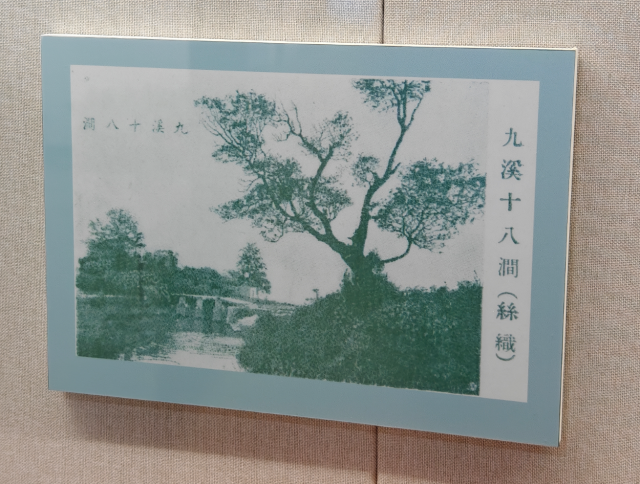

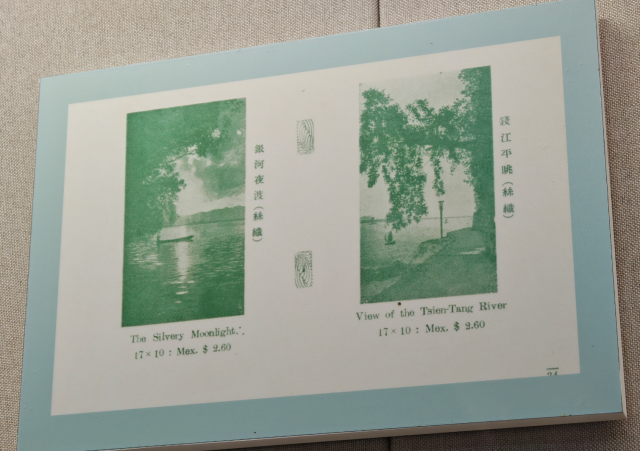

后來,都錦生的父親在上海購買了一臺稀罕珍貴的照相機。此后,都錦生拍下了平湖秋月、蘇堤春曉、三潭印月等諸多風景。愛好與專業結合,讓他創新發明了風景人像畫絲織法,也就是“風景織錦畫”。

可以想象,在照片都不普及的當時,印著“照片”的絲織產品是有多新奇。新穎別致,價格不高,這款產品大受來往靈隱寺的游客歡迎,也讓都錦生賺到了創業的第一桶金。

“杭州的美麗風景,就這么通過他生產的織錦畫銷往全國,甚至漂洋過海,讓很多人都知道中國杭州有如此美景。按現在的話講,都錦生就是那個年代的杭州文旅推薦官。”杭州都錦生實業有限公司董事長王中華說。

讓都錦生絲織真正出名的是兩次參展。1926年,由都錦生織造的唐伯虎古畫織錦《宮妃夜游圖》在美國費城國際博覽會展上榮獲金質獎章,一時蜚聲中外,直接打進了國際市場。

“三年后,也就是1929年杭州第一屆西湖博覽會,專門給都錦生安排了專屬的大陳列室。這下,許多國人被《宮妃夜游圖》所震撼,都錦生的名號進一步響徹全國。”丁云川說。

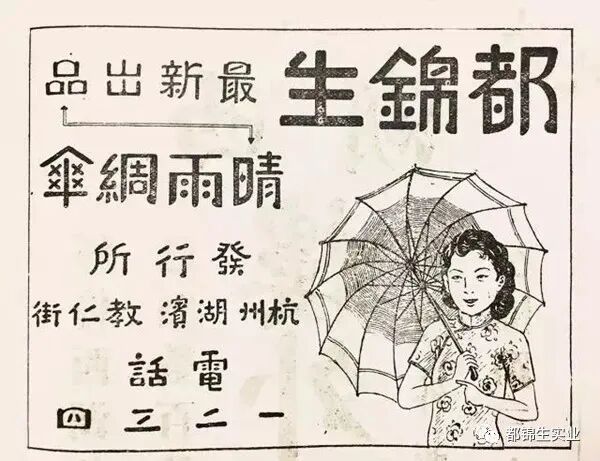

都錦生愛用杭州本地的原材料,也是出了名的。除了絲織選用杭產桑蠶絲外,還有鼎鼎大名的西湖綢傘,1928年都錦生原本從日本訂購一大批鋼制傘骨,但成本太高,銷路不好。后來,他改用富陽雞籠山的淡竹作為傘骨材料,傘面則繪成西湖十景,輕巧實用,質量上乘的竹制工藝品很快就成了流行的標配。

百年后的西子湖畔,我們仍然能見到許多年輕女性撐著這樣的綢傘,可見“經典永流傳”。

只可惜,都錦生半生心血,卻被一場侵略戰爭所奪走。

坐落在西湖邊的都錦生博物館

用織錦見證中國百年復興

都錦生的名氣很大,但很多人不知道,都錦生織錦博物館,就低調坐落在熱鬧的武林夜市后面。拐兩步,往外走便是西湖。

這是我國第一家專題織錦博物館,以近千件實物和圖片詳細介紹了都錦生的一生,以及中國絲織的發展過程。剛才提到的《宮妃夜游圖》,也能在這里看到。

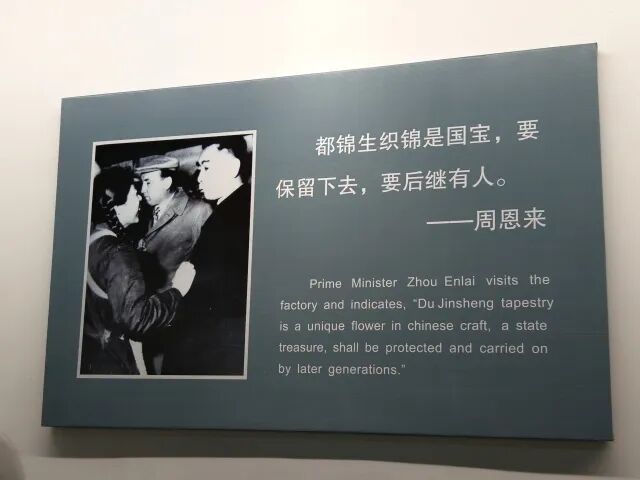

老杭州人都知道,這一帶原先屬于都錦生絲織廠。如今,廠區的路也被叫作都錦生路。1997年,都錦生公司將老車間廠房改造成了博物館,對外開放。在博物館進門處,還有中國美院專家制作的《周恩來總理和織錦女工》《都錦生創始人》兩座銅像。

王曉林也說,每年他會陪著91歲高齡的母親來杭州幾次,每次來也一定會到博物館轉轉。“博物館進門,左手邊的全家福,是外公1942年在上海拍的。我母親就是左邊第二位。來到這里,其實對母親來說也是回到了杭州的娘家。”

記者了解到,本次“再續前緣”展覽在都錦生博物館舉辦,從9月1日正式開始,到12月底結束,全程免費,無需預約。

在整個展覽期間,也會開展各類西湖綢傘技藝的體驗活動,希望用這樣的方式,讓大家對西湖綢傘,對都錦生有更全面的認識和了解。

由熱心市民捐贈,購置于20世紀30年代的西湖綢傘。

國家級非物質文化遺產傘制作技藝(西湖綢傘)國家級代表性傳承人宋志明

責任編輯:高瑋怡

責任編輯:高瑋怡都錦生,杭州,西湖綢傘