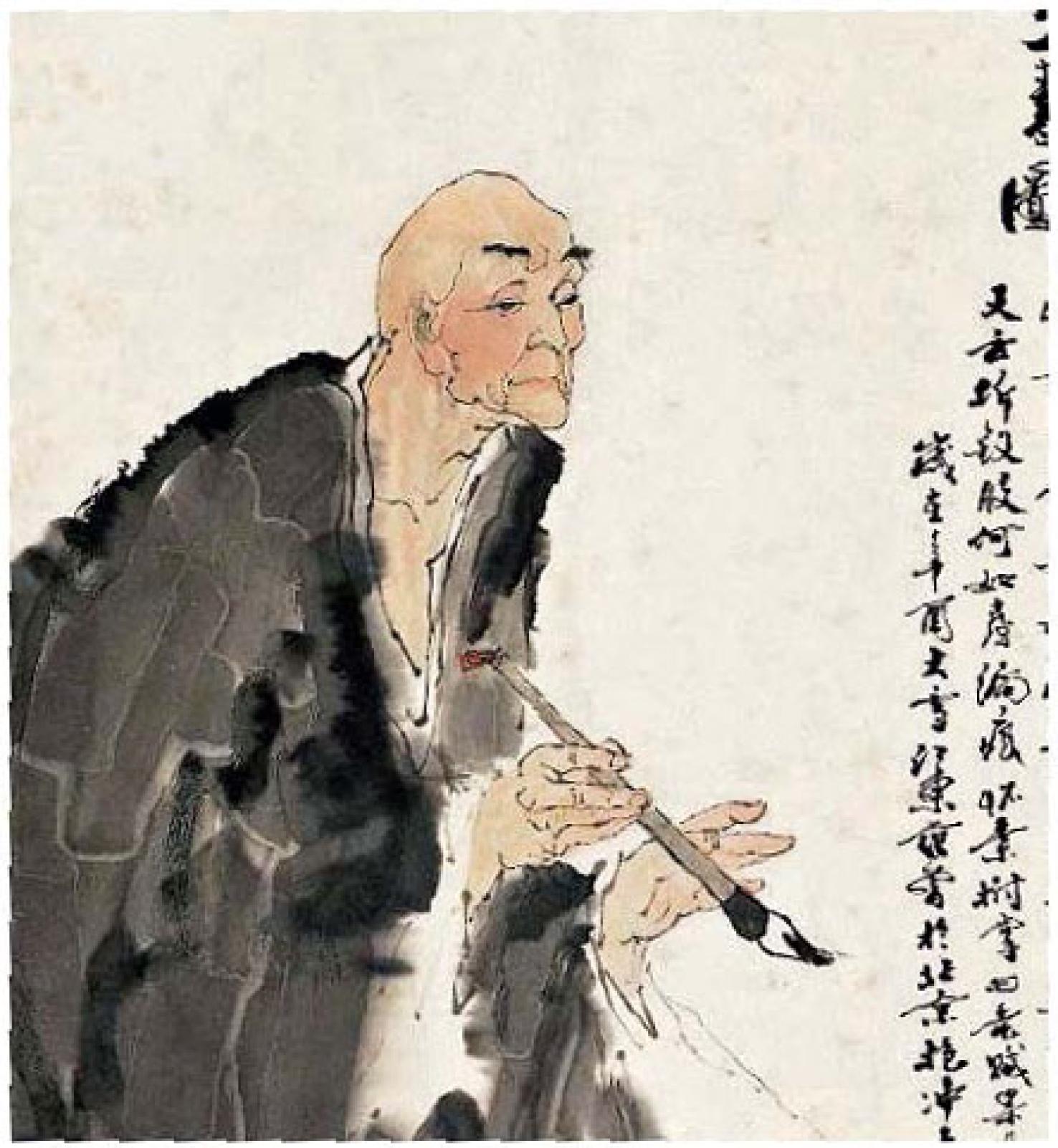

懷素。

在唐代書法史上,出了兩位草書巨匠:一位是張旭,另一位是懷素,兩人合稱“顛張醉素”。一個顛字,一個醉字,正好點出了他們的草書創(chuàng)作狀態(tài)。

懷素(737年—799年),字藏真,永州零陵(今湖南零陵)人,是唐代宗時期“大歷十才子”之一錢起的外甥。他自幼出家,修佛念經(jīng)之余,酷好書法,尤愛草書。癡迷草書者往往天性不羈,懷素也是如此。他雖是出家人,但好飲酒,酒后乘興作草書,時有神來之作,這一點與張旭頗為相似。

他的友人、“茶圣”陸羽寫過《僧懷素傳》,其中說到:“懷素疏放,不拘細行,萬緣皆謬,心自得之。于是飲酒以養(yǎng)性,草書以暢志。時酒酣興發(fā),遇寺壁、里墻、衣裳、器皿,靡不書之。貧無紙可書,嘗于故里種芭蕉萬余株,以供揮灑。書不足,乃漆一盤書之;又漆一方板,書之再三,盤、板皆穿。”

這段文字,描畫了一個為“草”癡狂的懷素,他修煉草書是何等努力、專注與艱辛。因為窮沒有紙,便在芭蕉葉上寫;找來一個木盤和木板,涂上漆,當做硯臺和練字板,日復一日地寫,把木盤和木板都寫穿了。據(jù)傳,懷素寫禿的筆堆積如山,他將之埋在山下,因此有“禿筆成冢”之說。

懷素在草書上的非凡造詣,當時就倍受大家激賞。御史中丞李舟就說:“昔張旭之作也,時人謂之‘張顛’,今懷素之為也,余實謂之‘狂僧’。以狂繼顛,誰曰不可?”他把懷素看作是草圣張旭的傳承者。懷素對張旭敬仰無比,對李御史的評價應是很得意的。

事實上,懷素是張旭的再傳弟子。懷素在學書之路上有兩個重要老師,一個是鄔肜(音同容),另一個是顏真卿。這兩人都跟張旭學過書法,又都點撥過懷素。

懷素的時代,是詩歌的盛世,也是草書的盛世。詩寫得好或草書寫得好,就會廣受推崇。懷素草書天分高,又加上“禿筆成冢”的勤修,年紀輕輕就博得盛名。李白的《草書歌行》第一句就是“少年上人號懷素,草書天下稱獨步”。

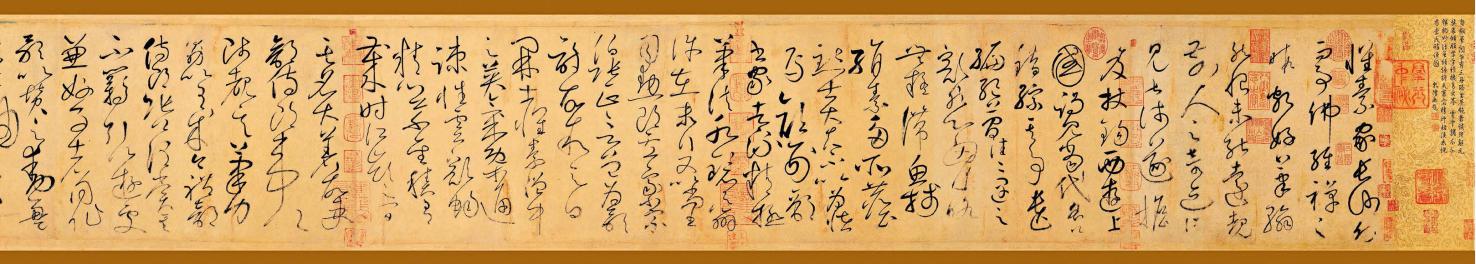

《自敘帖》局部。

懷素的草書,最具代表性的是《自敘帖》。它可謂“天下第一草書”,在草書史上的地位堪比王羲之《蘭亭序》在行書史上的地位。這件草書,長755厘米,高28.3厘米,現(xiàn)藏于臺北故宮博物院。我曾有幸欣賞過真跡,浩浩長卷,698字,氣貫神暢,宛如一筆書成,讓人有驚心動魄之感。

寫《自敘帖》時,懷素41歲,文字內(nèi)容是自述學書經(jīng)歷,不過收錄更多的是當時的士大夫詩人對他草書的評價和贊譽。這些詩句,在一定程度上“還原”了懷素草書的創(chuàng)作狀態(tài)和廣泛影響。

懷素原本在永州修行,但覺得自己的書法眼界不夠開闊,于是“擔笈杖錫,西游上國”。到了京城長安后,他拜見當代名士,看了他們的藏品真跡,以前在書法上的疑惑,一下就頓悟了。

懷素的草書在當時的京城文化圈很受追捧,眾多詩人為他寫“草書歌”,有37首之多。京城的士大夫也以欣賞到他的草書為榮。詩人任華親眼目睹懷素的“作草現(xiàn)場”后,激情寫下長詩《懷素上人草書歌》,詩中描述:“狂僧前日動京華,朝騎王公大人馬,暮宿王公大人家。誰不造素屏?誰不涂粉壁?粉壁搖晴光,素屏凝曉霜,待君揮灑兮不可彌忘。駿馬迎來坐堂中,金盆盛酒竹葉香。”王公大人家都備好了錦繡的屏風,粉刷好墻壁,以駿馬迎接,美酒助興,恭迎懷素的到來。

有一次,詩人張謂宴請賓客,席間邀請懷素舞墨助興,懷素正喝得起興,搖搖晃晃站了起來,把手中的酒一飲而盡,踉踉蹌蹌來到影壁前。他先是打起了醉拳,之后突然一聲狂嘯,騰身躍到影壁前,抓過毛筆,在粉白的影壁上游走飛動。只見他高聲吟詠,手舞足蹈,寫到最后一點,將毛筆遙擲過去,那支禿筆便似離弦之箭,不偏不倚,正好落到該點的位置。全場齊聲叫好。

看懷素寫草書是一種獨特的體驗。任華曾寫道:“翕若長鯨潑剌動海島,欻(擬聲詞,chuā)若長蛇戎律透深草。回環(huán)繚繞相拘連,千變?nèi)f化在眼前。”說懷素寫草書,像長鯨掀動海島,像長蛇透出深草,像飄風驟雨摧動檐隙,當真是一場書法藝術和行為藝術的視覺盛宴。

《苦筍帖》。

《自敘帖》是懷素的盛年之作,呈現(xiàn)了他人生的絢爛時光以及書法意象的瑰奇燦爛。他后期的草書,漸趨平和散淡,代表作有《苦筍帖》。《苦筍帖》為絹本,只有14字:“苦筍及茗異常佳,乃可徑來。懷素上。”兩行草書,字字簡約,筆筆跳動,有一種玲瓏剔透的空靈感。據(jù)推斷,這幅草書很可能是寫給“茶圣”陸羽的信札。意思是,苦筍與茶都很美味,可以多送一些來。

懷素去世后,晚唐詩人裴說寫過一首《懷素臺歌》,其中有道:杜甫李白與懷素,文星酒星草書星。”的確,懷素這顆“草書星”在書法史上璀璨無比,直到今天仍熠熠閃光。

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧草書,懷素