“隱隱飛橋隔野煙,石磯西畔問漁船。桃花盡日隨流水,洞在清溪何處邊?”這首唐詩名篇《桃花溪》出自詩人張旭。在唐代詩人里,張旭算不上最耀眼的。相比詩歌,他在書法史上的地位則高得多——提到草書,張旭這個名字是繞不過去的。

張旭(約675—約759),字伯高,蘇州吳縣(今江蘇蘇州)人。他剛踏入仕途時,擔任過常熟縣尉,負責一縣的治安管理與刑事案件。《新唐書》里記載了他在任上的一則軼事。據說,當時有個老人遞狀紙請求判決,張旭提筆寫了判詞,了結了案子。過了幾天,老人又來遞狀紙,張旭覺得很是麻煩,斥責了他。老人卻說:“我看您的書法筆法很是精妙,所以就想得到您親筆書寫的判詞珍藏在家里。”原來是遇到了懂書法的行家。張旭問他家里收藏了些什么,老人便把他父親的書法全都拿出來,張旭一看,眼前一亮,真是天下少有的奇妙筆跡。他細細觀摩、品讀,受益匪淺,感覺自己的書法境界更進了一層。

其實在進入仕途之前,張旭就有了一定的書法造詣。書法這門藝術,特別注重師承,張旭的筆法可是傳承了“二王”正宗。他的母親陸氏,是初唐書法名家陸柬之之女,即虞世南的外孫女,虞世南師承王羲之的七世孫智永。陸柬之曾跟隨虞世南修習,得其真傳后,又學歐陽詢,再學“二王”,草書筆意尤為古雅。他還擅長教授書法,與其子陸彥遠,在書壇并稱“大小陸”。而張旭則自幼受教于陸彥遠,學有所成。

張旭之后官至左率府長史、金吾長史,世稱“張長史”。這在仕途上不算得志,好在張旭有酒,有草書。他與李白、賀知章、李琎等人被譽為“飲中八仙”。李白曾寫詩贊張旭:“楚人盡道張某奇,心藏風云世莫知。三吳郡伯皆顧盼,四海雄俠爭追隨。”兩人性情相投,李白斗酒詩百篇,張旭則是“斗酒草千行”。張旭豪邁的性情,最適合寫縱放不羈的狂草。

張旭的狂草,靈感源自公孫大娘的劍舞。他曾親言“始吾見公主與挑夫爭路,而得筆法之意,后見公孫氏舞劍器,而得其神。”公孫大娘是開元盛世的著名舞人,以《劍器舞》風靡一時。一日,張旭在長安的街道上走著,突然看到前面人群涌動,便跟著人潮走去,發現是公孫大娘在表演劍舞,舞姿矯健,雙劍上下飛舞,忽隱忽現。張旭一時被劍舞迷住,回到家中,馬上痛飲一杯,拿起筆寫了起來。這時,他手中的筆仿佛幻化為公孫大娘的劍,時而如猛虎下山,時而如蛟龍出水,變化莫測,字字龍飛鳳舞,神采飛揚。張旭狂草由此橫空出世。

張旭《古詩四帖》,寫的是北周庾信的兩首《步虛詞》和南朝宋謝靈運的《王子晉贊》《四五少年贊》。

他的狂草作品主要有《古詩四帖》《千字文》等。《古詩四帖》現藏于遼寧省博物館,是一幅長卷作品,書寫的是4首古詩,無落款署名。明代書畫大家董其昌鑒定為張旭的作品。只見首尾一氣貫通,跌宕起伏,變化莫測,被譽為“神來之筆”,算得上書法史上數一數二的狂草作品。

張旭寫狂草,往往借助酒的作用,每次大醉后,號呼狂走,索筆揮灑,變化無窮。李肇《國史補》有載:“旭飲酒輒草書,揮筆而大叫,以頭揾水墨中而書之,天下呼為‘張癲’。醒后自視,以為神異,不可復得。”把頭浸在墨汁中,用頭發書寫,確實很癲狂。但在當時,很多人欣賞這種“癲”。對張旭而言,“癲”是生命本真狀態的自然流露。癲狂的書法,意味著對前人法則的突破。在癲狂的草書中,他的生命得到淋漓盡致地舒展。在狂草藝術王國中,他就是國王,因此被尊為“草圣”。

最能理解張旭草書的,或許是唐代的韓愈。韓愈說張旭:“喜怒、窘窮、憂悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、無聊、不平有動于心,必于草書焉發之。觀于物,見山水崖谷、鳥獸蟲魚、草木之花實、日月列星、風雨水火、雷霆霹靂、歌舞戰斗、天地事物之變,可喜可愕,一寓于書。故旭之書,變動猶鬼神,不可端倪,以此終其身而名后世。”在張旭的草書中,天地萬物之變與個人的情緒波動交融一體,化成了“變動猶鬼神”的點畫和線條。他即草書,草書即萬物,萬物與他并為一體。

張旭的狂草,沒有釋文幾乎難以辨識,因此很多人以為,只要多喝幾盅酒,乘著醉意,提筆一揮就成了狂草。實則不然。張旭的草書,從用筆到結構,再到章法,很講究法度。

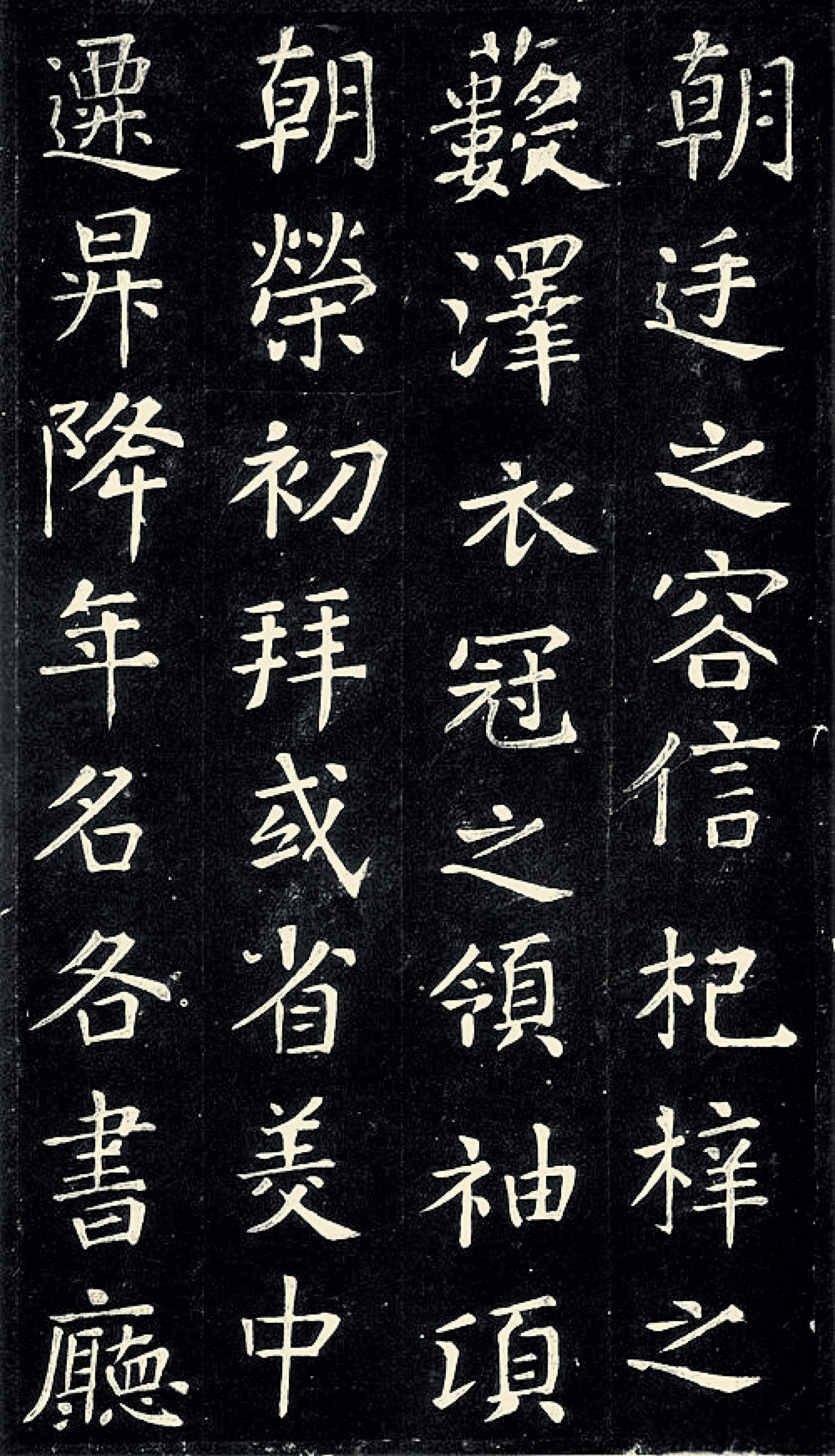

張旭楷書名作《郎官石柱記》局部。

張旭對法度的講究,在他的楷書里也可見一斑。他有一件楷書名作《郎官石柱記》,唐開元二十九年(741)刻。原碑毀于元末,僅有明代王世貞舊藏“宋拓孤本”傳世。這么狂放不羈的“張癲”,楷書竟能寫得這么一筆不茍,由此引發了蘇軾對草書與楷書二者關系的評論:“今世稱善草書者或不能真行,此大妄也。真生行,行生草,真如立,行如行,草如走,未有未能行立而能走者也。今長安猶有長史真書《郎官石柱記》,作字簡遠,如晉宋間人。”

縱觀整個書法史,張旭的草書影響很大,不僅當時有很多人寫詩贊譽,唐文宗李昂在位時,還專門發了一道詔書,昭告天下,我大唐有三絕:李白詩歌、裴旻劍舞、張旭草書。(作者單位:北京大學書法教育與研究中心)

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧張旭,草書,狂草