王羲之有七子一女,個個秉承家學、擅長書法,其中以最小的兒子王獻之(344年—386年)成就最高、影響最大,在書法史上與王羲之并稱“二王”。

相比父親王羲之,王獻之在仕途上比較順利。大約24歲時,從州主簿起家,先后任秘書郎、秘書丞,因得謝安賞識,擔任長史。38歲時,升任為建威將軍、吳興太守,后官至中書令。太元十一年(公元386年),因病去世,終年42歲。他從小跟隨父親學習書法,七八歲時,有一次練習書法,王羲之悄悄從身后去抽他手中的筆,結果沒抽走。王羲之由是感嘆:“這孩子將來一定能出大名啊!”果不其然,他最終成了書法大家。

王獻之也像父親一樣,不局限于一種書體、一個門派,“兼眾家之長,集諸體之美”,并在此基礎上獨創出自己的風格。《世說新語·品藻》記載,謝安曾問王獻之,你的書法與你父親比怎么樣?謝安本人亦是書法高手,和王羲之是好友,永和九年那場蘭亭雅集他也在場。王獻之回他:“不一樣。”謝安就說,外面的人可不這么認為。王獻之答,他們哪里懂。

王獻之的書法以“氣盛”見長,筆勢連綿不絕。一篇書法是一個整體,講究貫氣,王獻之尤為注重這一點。即使是寫完一行換一行,筆勢也極其順暢貫通,未因隔行而“斷氣”,因此被譽為“一筆書”。

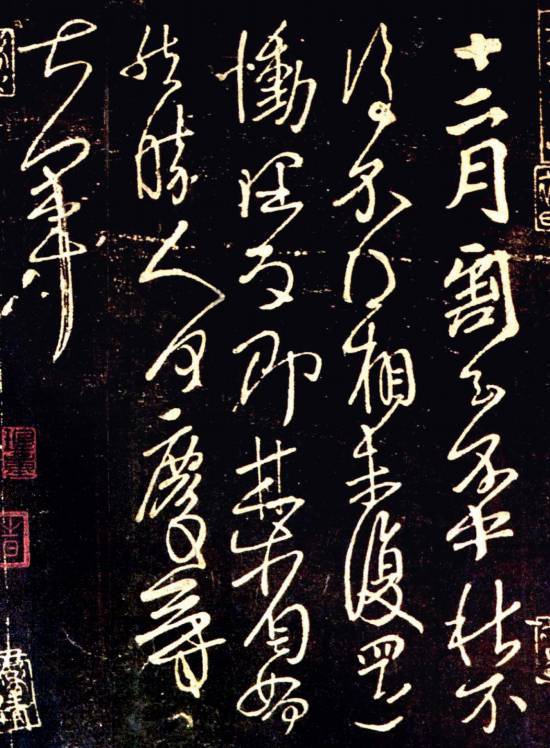

王獻之《十二月帖》。

且看王獻之的《十二月帖》:“十二月割至不?中秋,不復不得相,未復還,慟理為即甚,省如何?然勝人何慶等大軍。”

這幅作品,看起來氣勢宏大,讓人以為是巨幅作品,其實尺幅很小,與A4紙大小相近。細看之,幾乎感受不到“寫”的痕跡,純然是線條的飛舞和流動。可以想象王獻之當時的書寫情境:拿起筆順勢一揮,胸中的豪逸之氣順著連綿不絕的筆勢,傾瀉在筆頭上,小小尺幅遂起汪洋大海之勢!

宋四家之一的米芾最愛王獻之,曾說:“子敬天真超越,豈父可比也。”子敬,是王獻之的字。米芾認為王獻之的書法天真爛漫,超乎凡俗,非王羲之可比。他還照著《十二月帖》臨了一段,成了書法史上的名帖——《中秋帖》。這幅《中秋帖》也極為貫氣自然,后來流傳到了熱愛書法的乾隆皇帝手上,以為是王獻之的真跡,將它與王羲之的《快雪時晴帖》、王珣的《伯遠帖》一起珍藏在自己最鐘愛的書房“三希堂”。

王獻之瀟灑的“一筆書”與其為人相得益彰。《晉書·王羲之傳》中記載王獻之“少有盛名,而高邁不羈,雖閑居終日,容止不殆,風流為一時之冠。”意思是說:王獻之年少時就有了很大的名氣,性格放蕩不羈,即使在家閑居整天,舉止容貌也不懈怠,風流灑脫可謂當時之冠。

盡管如此,王獻之也有自己的苦痛。《世說新語》載:“王子敬病篤,道家上章應首過,問子敬由來有何同異得失。子敬云:‘不覺有余事,惟憶與郗家離婚。’”王獻之在病重彌留之際,深感這一生最愧疚的便是與郗道茂離婚。

郗道茂是王獻之的前妻,也是他舅舅郗曇的女兒。兩人原本是青梅竹馬、情深意篤,后因東晉簡文帝司馬昱的妹妹新安公主看上了王獻之,王獻之被迫休妻,做了駙馬。當時,他曾用艾草燒傷自己的雙腿,以抗拒這場婚姻,但最終無果,只好從命。分開后不久,郗道茂郁郁而終,王獻之既內疚又傷心,直到臨終前還對她念念不忘。

王獻之《奉對帖》。

王獻之傳世的行草書當中,有一件非常特殊的作品——《奉對帖》,便是他寫給郗道茂的一封信札。原文是:“雖奉對積年,可以為盡日之歡,常苦不盡觸額之暢。方欲與姊極當年之疋(音同雅),以之偕老,豈謂乖別至此。諸懷悵塞實深,當復何由日夕見姊耶?俯仰悲咽,實無已已。惟當絕氣耳。”

王獻之比郗道茂小一歲,故稱她“姊”。信的大意是:我倆雖在一起多年,但在一起的時間總覺得過得飛快。我本來是要和你白頭到老、恩愛一生的,哪料到會分離至此。一想到此事,我就心中郁悶難受,不知何時才能再與你像從前一樣朝夕相見呢?這種感覺實在太痛苦了,痛苦到要絕氣了。寫到最后一行“絕氣耳”時,縱筆一揮,仿佛能聽到書者無盡的長嘆和哀傷。

王獻之如此瀟灑不羈的“一筆書”,在東晉之后名聲甚至蓋過了王羲之與鐘繇。南朝梁代的陶弘景說:“比世皆尚子敬,……海內非惟不復知元常,于逸少亦然。”可見時人對王獻之書風的喜歡。

父子二人皆為書法大家,后人難免多拿二人作比較。在我看來,若以詩歌作喻,王羲之的書風恰似杜甫,王獻之的書風宛如李白。王羲之被譽為“書圣”,王獻之則可謂“書仙”,一圣一仙,各有所長。其實無論是王羲之也好,王獻之也好,在他們的書法創作中,貫穿其中的書法精神就是“創新”二字,而這也是“二王”書風的精髓。(作者單位:北京大學書法教育與研究中心)

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧王獻之,王羲之