鐘繇去世70年后,另一位大書法家誕生了,這人就是王羲之(303年—361年)。不像鐘繇,《三國志》的《鐘繇傳》里對其書法只字不提,《晉書》的《王羲之傳》里則多處提到王羲之的書法,并全文收錄《蘭亭序》。更有甚者,唐太宗親撰《王羲之傳論》,高度評價王羲之的書法。要知道,唐太宗為當時所修的《晉書》總共就寫了4篇傳論,另3篇分別為《宣帝紀》《武帝紀》《陸機傳》。

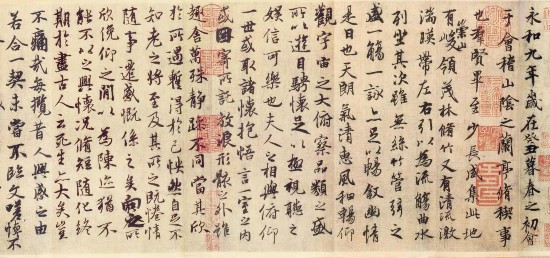

王羲之《蘭亭序》(唐摹本)局部。

唐太宗酷愛書法并卓有成就,他在《王羲之傳論》里說:“詳察古今,研精篆素,盡善盡美,其惟王逸少乎!”感慨王羲之在書法史上可謂“古今一人”!應該說,王羲之被后世尊為“書圣”,與唐太宗的評論有很大關系。

說到王羲之的書法,令人瞬即想到《蘭亭序》。晉穆帝永和九年(353年),農歷三月初三,王羲之在會稽山陰的蘭亭(今浙江紹興一帶),與文人名流高士謝安、孫綽等41人舉行風雅集會。與會者臨流賦詩,各抒情懷,后來把這些詩歌抄錄成集,并公推王羲之作序。這就是《蘭亭序》的由來。王羲之的《蘭亭序》,與顏真卿的《祭侄文稿》、蘇軾的《黃州寒食詩帖》被譽為“天下三大行書”。此作筆法精致,字字亭亭玉立,點畫精美,正如趙孟頫所說,有一種“俊氣”在里頭。

在當時的書壇,王羲之是名副其實的“創新派”。不同的是,他前后風格的改變不僅僅是個人的,而且還引領了時代書風之變革。這個變革,放在整個中國書法史來看,可以說是一個里程碑。

那么,王羲之在創新之前的書法是怎樣的?

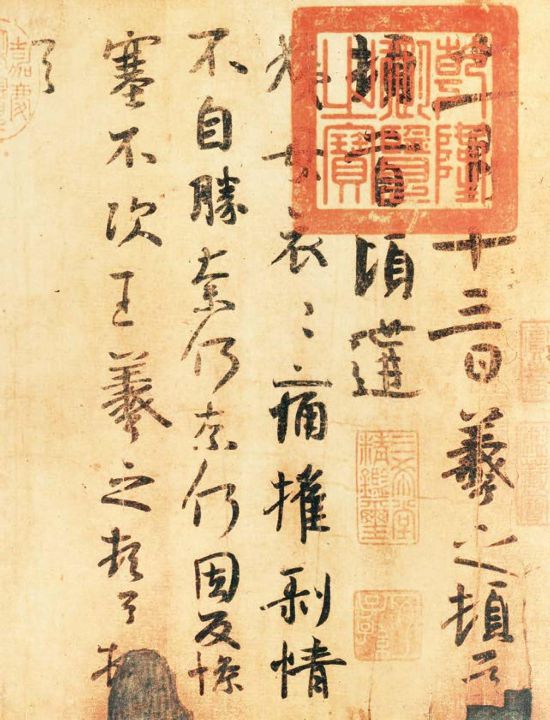

可參照《姨母帖》來看。這是王羲之的一封信札,大概書于他47歲時。留存于世的是唐摹本,現藏遼寧省博物館,帖文為:“十一月十三日,羲之頓首、頓首。頃遘(音同夠)姨母哀,哀痛摧剝,情不自勝,奈何、奈何!因反慘塞,不次。王羲之頓首、頓首。”大意是,王羲之突然得到了姨母去世的噩耗,心中“哀痛摧剝”,以至于做事都不能按照正常次第進行。而據著名書法家王玉池考證,這位姨母很可能是衛夫人,名衛鑠,字茂漪,比王羲之大31歲,以書法聞名于世。王羲之少年喪父,衛夫人是他的書法啟蒙老師之一。

王羲之《姨母帖》(唐摹本)。

《姨母帖》屬行書體,這樣的行書風格,在當時很普遍。但在今天看來,不怎么符合我們對王羲之行書的“慣常印象”。因為無論是筆法還是結構,《姨母帖》都帶著明顯的隸書痕跡:寬寬扁扁的字形結構較多,很多橫畫呈水平方向走勢。不過也不奇怪,畢竟行書是從隸書中孕育而出。

在《姨母帖》之后的幾年間,王羲之書法風格大變,《蘭亭序》是代表作之一。另有一篇行書名作《喪亂帖》,也屬新風格。

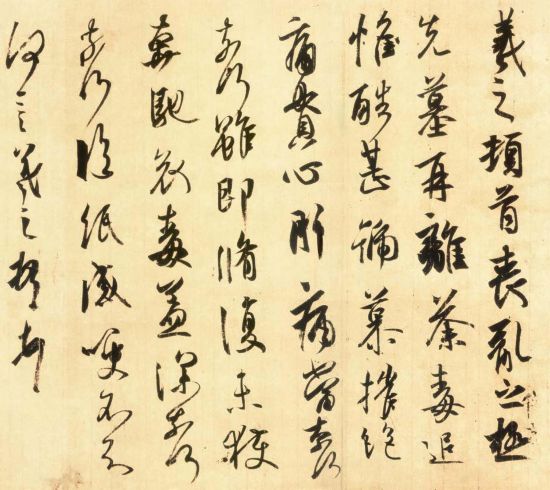

現存《喪亂帖》是唐摹本,雙鉤填墨(在法帖尚未廣泛流傳之前,古人為了保存書法的原跡,采用“摹”的方法而制作的“副本”和“復本”),奈良時代由遣唐使傳入日本,與王羲之的《得示帖》《二謝帖》裱在一起。《喪亂帖》也是一封信札,8行,62字,內容為“羲之頓首:喪亂之極,先墓再離荼毒。追惟酷甚,號慕摧絕,痛貫心肝。痛當奈何奈何!雖即修復,未獲奔馳,哀毒益深,奈何奈何!臨紙感哽,不知何言!羲之頓首、頓首。”因戰亂,王家在舊京洛陽的祖墳又一次遭到摧毀,雖然很快得到修復,但是王羲之人在江南,未能親自前往參與修復,心中倍感痛苦。

王羲之《喪亂帖》(唐摹本)。

寫這封信時,王羲之邊寫邊哽咽。前三行字字獨立,第四行開頭就是“痛貫心肝”,痛貫二字相連,心肝二字各自獨立且厚重,可以感受到書者情緒急轉直下。雖然同是新風格,但情緒不同,筆法也不同,《蘭亭序》寫的是文人雅聚,惠風和暢心情愉悅,《喪亂帖》的落筆則是一腔悲憤。

對比《姨母帖》與《喪亂帖》,可看出二者風格差異之大。書法史上,貫用“古質”與“今妍”來區分:《姨母帖》代表的是古、是質;《喪亂帖》代表的是今、是妍。一般認為,中國書法的發展,魏晉是一個分水嶺——開始走向審美的自覺。“魏晉”的概念很寬泛,如果進一步聚焦,聚焦到某一個具體的書家上,這個人就是王羲之,他是“古—今”之變、“質—妍”之變的核心人物。

今天我們對書法的審美,很大程度上也是被王羲之的“新風”塑造。面對《姨母帖》和《喪亂帖》《蘭亭序》,我們會覺得前者看起來不像后兩篇那么順眼。其實不僅是今人,即使是東晉以來的歷代書法名家,也罕有學習《姨母帖》這類風格的,大都追隨《蘭亭序》《喪亂帖》這般“字字如玉樹臨風”的新風。(作者單位:北京大學書法教育與研究中心)

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧王羲之,書法